日本発祥の地、淡路島で海水浴とBQ 1

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

コメント

ただいまコメントを受けつけておりません。

日本発祥の地、淡路島で海水浴とBQ 1

例の通り復活しました。(画像は削除されてたり新規追加)

先日、淡路島出身の先輩の計画で5人で淡路島に海水浴兼バーベキューに行って来ました。

山陽道で行ったので、大阪から1時間弱で到着です。

ただし、バーベキューできるところは限られています(直火は禁止です)。

タコは慶野松原海水浴場で海水浴とBBQしました。

「慶野松原・慶野松原海水浴場」は、柿本人麻呂によって万葉集にも詠まれた景勝地と、環境省が選定する「快水浴場百選」の特選に選ばれた海水浴場です。

播磨灘の夕景が多くの人々を魅了している慶野松原は、瀬戸内海国立公園に指定されており、ロマンチックな散策ができるプロポーズ街道が人気です。

プロポーズ街道からも見える夕陽

慶野松原海水浴場は、「日本の渚百選」「日本水浴場88選」「日本の夕陽百選」にも選ばれており、「快水浴場百選」と合わせて4冠を達成している人気の海水浴場。

見にくいので図がデカくなるのはコチラ

http://awajicc.co.jpの『淡路観光面白マップ』

淡路花さじき

そして、次の日には、古事記による『国産み』で最初にできた(産んだ)島、淡路島にある日本最古の神社、イザナギ神社に行って来ました(2泊は最低ライン。先輩の同級生の旅館たってんで安くお泊り)。

そして、次の日には、古事記による『国産み』で最初にできた(産んだ)島、淡路島にある日本最古の神社、イザナギ神社に行って来ました(2泊は最低ライン。先輩の同級生の旅館たってんで安くお泊り)。

イザナギ神社のパンフレット。

イザナギ神社のパンフレット。 まずは正面の大鳥居。花崗岩製の神明大鳥居としては全国一だそうです。この日は日射しがきつすぎて、携帯の画面が見えません。(^_^;)で、観光ナビから。

まずは正面の大鳥居。花崗岩製の神明大鳥居としては全国一だそうです。この日は日射しがきつすぎて、携帯の画面が見えません。(^_^;)で、観光ナビから。

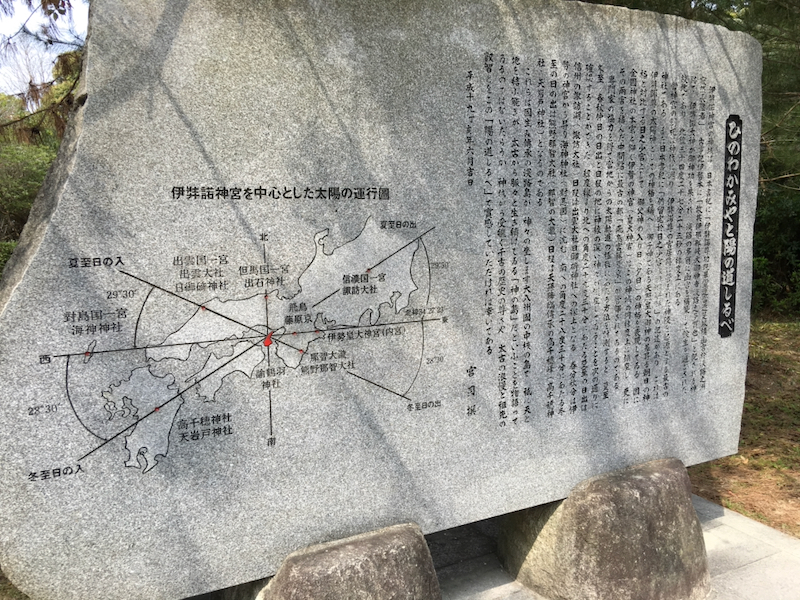

中鳥居をくぐると左手に『陽の道しるべ』

中鳥居をくぐると左手に『陽の道しるべ』

何か書いてあるのでよってみました。

オロロ…

あら、なんと。

日本海に面した京都府宮津市にある元伊勢神宮、籠神社から伊勢に移転した伊勢神宮。

このイザナギ神社から見て、春分、秋分の日に太陽が登る地に建てられた(伝承ではBC4年 ※ 、 垂仁天皇26年)のですね。 ( ※ イエス・キリストの生年は様々な説がありますが、マタイによる福音書とヘロデ大王の死去から、最も現代に近いとされてるのがBC4年です。)

( ※ イエス・キリストの生年は様々な説がありますが、マタイによる福音書とヘロデ大王の死去から、最も現代に近いとされてるのがBC4年です。)

そして、西には長崎県対馬市にある海神(かいじん、またはわたつみ)神社が建てられています(古くは木坂八幡宮と称され明治4年までは八幡神が祭神だったうです)。

伊弉諾神宮(いざなぎじんぐう)

からの引用です。

国生みの大業を果たされた伊弉諾尊(イザナギ)と伊弉冉尊(イザナミ)の二柱をお祀りする神社。古事記・日本書紀の神代巻に創祀の記載がある最古の神社で、淡路国一宮として古代から全国の掌敬を集めています。延喜式名神大社、三代実録神格一品、旧官幣大社で兵庫県唯一の「神官号」を宣下された神社です。

古事記・日本書紀には、国生みに始まるすべての神功を果たされたイザナギ尊(のみこと)が、御子神である天照大御神(アマテラスおおみかみ)に国家統治の大業を委譲され、最初にお生みになられた淡路島の多賀の地に、「幽宮」を構えて余生を過ごされたと記されています。その御住居跡に御神陵が営まれ、そこに最古の神社として創始されたのが、伊弉諾神宮の起源です。地元では「いっくさん」と別称され日之少宮、淡路島神、多賀明神、津名明神と崇められています。

「陽の道しるべ」

伊弉諾神宮を中心にして、まるで計算されたように、東西南北には縁ある神社が配置されていることは実に不思議です。神宮の境内には、太陽の運行図として、このことを紹介する「陽の道しるべ」というモニュメントが建っています。

神宮の真東には飛鳥藤原京、さらに伊勢皇大神宮(内宮)が位置しており、春分秋分には同緯度にある伊勢から太陽が昇り、対馬の海神(わたつみ)神社に沈みます。

そして夏至には信濃の諏訪大社から出雲大社、冬至には熊野那智大社から高千穂神社へと太陽が運行します。

以上引用終わり。

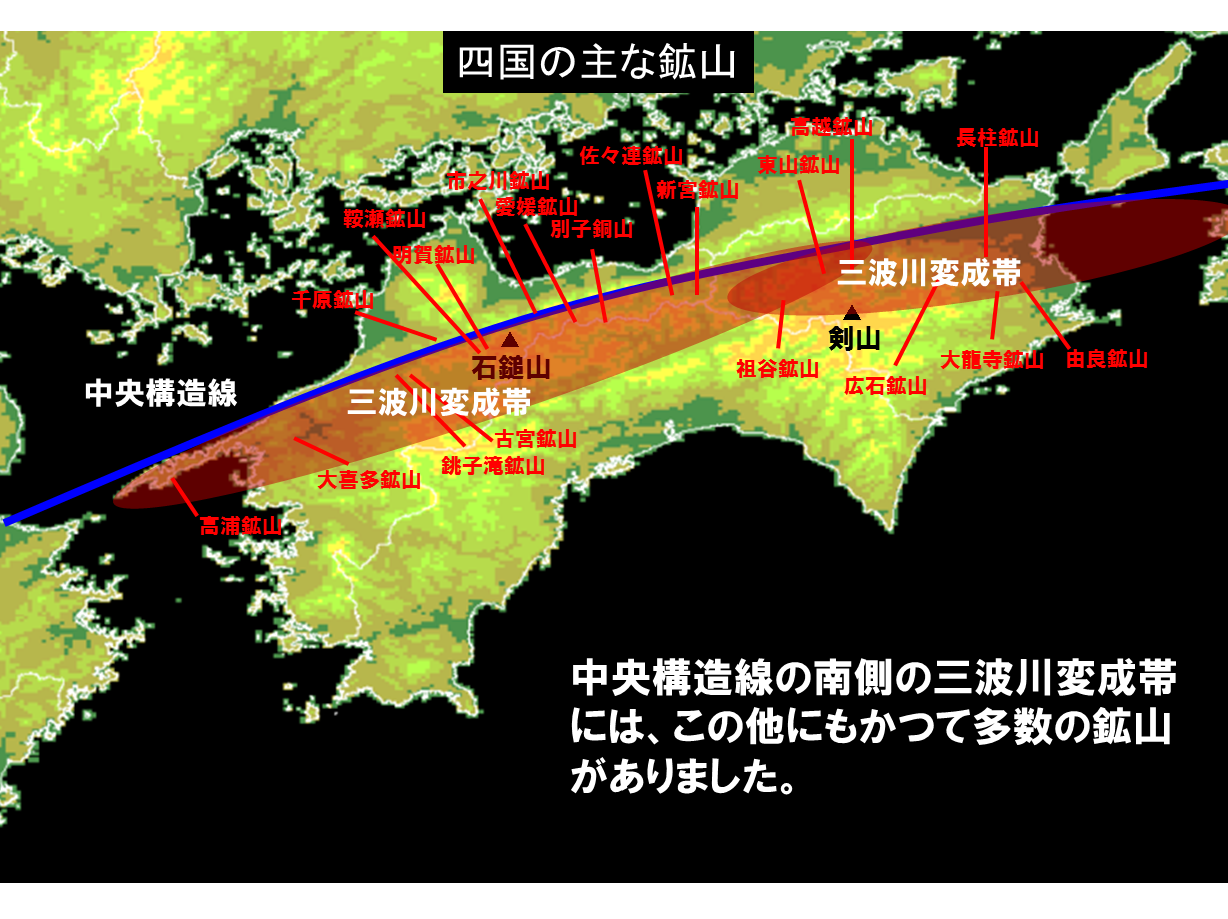

計算してませんが、たぶん冬至には『失われた聖櫃(アーク)』が眠る剣山にも太陽が沈むのが、このイザナギ神社から見えると思われます。

カゴメの歌に歌われる『アーク(聖櫃)」ことモーセが神から授かった十戒を刻んだ石板を納めた「契約の箱」が眠るとされる四国剣岳

当ブログの「恐るべし空海(ブログ事抹消されたのでコチラへ)」もどうぞ。

神池と池の上にかかる赤い小さな橋。 夫婦大楠(めおとおおぐす)。元々は二本あった楠が合体して一本になったそうです。樹齢約900年とのこと。

夫婦大楠(めおとおおぐす)。元々は二本あった楠が合体して一本になったそうです。樹齢約900年とのこと。 表神門をくぐり、正面の拝殿を見たところ。

表神門をくぐり、正面の拝殿を見たところ。

拝殿の奥に本殿が見えます。恐れおおいので本殿、拝殿の写真は撮りませんでした。写真はパンフレットから。

4月20日から22日に行われる例大祭。その最後の日には写真のような豪華なだんじりが10基も繰り出すそうです。(写真はパンフレットから。削除されたのでコチラから)

4月20日から22日に行われる例大祭。その最後の日には写真のような豪華なだんじりが10基も繰り出すそうです。(写真はパンフレットから。削除されたのでコチラから)

淡路島には、淡路島はじめ八つの島を産んだとされる結婚と『国産み』の地、オノコロジマ(自凝島)神社もあります。

からの引用です(写真、リンクはタコ)。 ◇瀬戸内海にカネの橋が架かるとき空海の封印が解ける

◇瀬戸内海にカネの橋が架かるとき空海の封印が解ける

冒頭では、岡山県生まれの私か感じた四国の印象などを紹介した。

日本神話の舞台、高天原(邪馬台国)が存在したと考えられる四国は、たしかに世界でもとびきり謎を秘めた島ではないだろうか。

ここで四国に残る昔からの言い伝えを、皆さんに紹介しよう。しかもこれは単なる言い伝え」ではない。ここには、とてつもない「重要な秘密」が隠されているからである。今も四国に残る言い伝えとはこのようなものである。

「弘法大師(空海)さんは、

四国の大事なものを封印なさったのだ。

そして

瀬戸内海にカネの橋が架かるとき

、その封印がはじめて解ける。

また、この四国にはタヌキがいっぱいいる。そして瀬戸内海にカネの橋が架かったら、その橋を渡って、キッネがたくさん四国へ帰って来るのだ。」

ちなみに空海誕生の地とされる香川県にある善通寺の僧侶も、「この話は昔から聞いています」と語っていた。

ところが不思議にも、その言い伝えどおり、昭和63年(1988)に瀬戸大橋(カネの橋)が架かった。そして平成11年5月、三ルート(瀬戸中央自動車道、神戸淡路鳴門自動車道、西瀬戸自動車道)の完成。そしていよいよ、弘法大師(空海)の封印が解け始めたのである。

(タコ注 カゴメの歌で謳われていた『火の大災厄』とは阪神淡路大震災の事です。地震と瀬戸大橋の工事の因果関係、地元の建設会社の人々の間では常識だそうです。)

次章以降では大和朝廷の発祥地である古代阿波の謎と、空海が封印した八十八ヵ所の謎について、説明していきたいのだが、そのためにはまず大前提でもある記紀神話から語らねばならない。

(中略)

◇記紀神話の舞台と阿波の驚くべき一致

記紀神話の舞台の特徴と阿波の風土は完全に符合している。これについて、さっそく述べたい。

『古事記』の本文は、

「天地(あめつち)初めて發(ひら)けし時、高天(たかま)の原に成れる神の名は、天之御中主神(アメノミナカヌシのかみ)。次に高御産巣日神(タカミムスヒのかみ)。次に神産巣目神(カミムスヒのかみ)。此の三社の神は、みな濁神(ひとりがみ)と成り坐(ま)して、………」

という書き出しで始まる。

また、『日本書紀』は、

「古(いにしえ)に天地(あめつち)未だ剖(わか)れず、陰陽(めお)分れざりしとき、渾沌(まろかれ)たること鷄子(とりのこ)の如くして、瞑滓(ほのか)にして牙(きざし)を含めり。其(そ)れ清陽(すみあきらか)なるものは、………」

という書き出しで始まる。そして記紀ともに、まず神代の物語が書かれているのであるが、神話の舞台を規定するために、その風土的制約を拾い出してみると次のようになる。

■高天原・天・天国に関する諸制約

1、山上、または、高原である。

記紀に「天に参上(まいのぼ)る時」「何故(なみしかも)上り来つる」「逆(さかさ)に射上げられて」などなどの記述が多く、高天原・天・天国などと呼ばれる場所は高い所であることがわかる。

高天原の人々が葦原中国(アシハラのなかつくに)を指して、「豊葦原中国(トヨアシハラのなかつくに)」とか「草原の千五百秋(ちいほあき)の瑞穂の国」などと呼んでいる。これは、高天原とは対照的に、草原中国が米の産地だからである。このことは、逆に高天原が米の産地(米所)ではないことを暗示している。

3、弟、素後暗尊(スサノオのみこと)の数々の不行跡に腹を立てて天照大神(アフアラスおおみかみ)が身を隠したという「天岩屋(アマのいわや)」ある。

① 高天原、すなわち、山上、または、高原にある。

⑤ 長鳴島(ながなきどり:鳴き声が長い鳥)がいる。

(昭和11年9月3日にに国の天然記念物に指定された高知県原産といわれる日本三大長鳴鶏の一つ「東天紅」)

(昭和11年9月3日にに国の天然記念物に指定された高知県原産といわれる日本三大長鳴鶏の一つ「東天紅」)

⑥「天」と呼ばれる場所があり、その天には鉄・鹿・上不見(うわみず)桜・榊(さかき)・ヒカゲノカズラ・ツルマキサカキ・笹がある。

⑦ 白丹寸手(しろにぎて:木綿)と青丹寸手(あおにぎて:麻の布)が入手できる。

⑦ 白丹寸手(しろにぎて:木綿)と青丹寸手(あおにぎて:麻の布)が入手できる。

(美馬市木屋平字貢にある三木家 =皇室に神御衣[かむみそ]、麁服[アラタエ]を貢進する御衣御殿人[みぞみあらかんど]は、古くは空地[そらのち]という地名でした。)

(美馬市木屋平字貢にある三木家 =皇室に神御衣[かむみそ]、麁服[アラタエ]を貢進する御衣御殿人[みぞみあらかんど]は、古くは空地[そらのち]という地名でした。)

4、「天の石位(いわくら)」(岩石の御座)がある。

(徳島市多家良町の立岩神社の天の磐座 :いわくら)

(徳島市多家良町の立岩神社の天の磐座 :いわくら)

5、近くに、「ここが記紀神話にいう本当の葦原中国だ」と言える根拠を充分に備えた地域がある。

6、高天原から葦原中国へ降った所に、天孫降臨の場所がある(タコ注 天孫=邇邇藝命ニニギのミコト。古代イスラエルの歴史で言うとアブラハムの孫ヤコブに成ります。記紀の記述は旧約聖書をなぞっているのです。なので日本の古代史は謎が多い訳ですね)。

(吉野川河口 合成写真。東から西へ一直線なので、古事記にある通り夕陽が中々沈みません。先のリンクより)

7、近くに、「ここが記紀神話にいう本当の出雲だ」と言える根拠を充分に備えた地域がある。

8、三ヵ所以上の「天真名井(あまのまない)」というべき池がある。(既述済み)

■天孫降臨の地に関する諸制約

天孫降臨については、『古事記』に、

「故爾(かれここ)に天津日子番能迩迩啓命(あまつひこほのニニギのみこと)に詔(の)りたまひて、天(あま)の石位(いわくら)を離れ、天の八重多那雲(やへたなぐも)を押し分けて、伊都能(いつの)知和岐(ちわき)知和岐弖(て) 、天の浮橋に宇岐士摩理(うきじまり)、蘇理多多斯弖(そりたたして)、竺紫(つくし)の日向(ひむか)の高千穂(たかちほ)の久上布流多気(くしふるたき)に天降(あまくだ)りまさしめき。云々」

と書かれているほか、記紀を合わせると六通りの記述がある。

これらの記述がそれぞれ少しずつ異なるので、「記紀(きき)神話は信用できない」と言う人がいるのだが、それは妙な話だ。たとえるならば、「鼻は、額の下にある」と言うのも、「鼻は、口の上にある」と言うのも、どちらも正しいのである。だから、六通りの記述を総合して考えれば、正しい情報が得られるのだ。

詳しくは拙著『邪馬台国はまちがいなく四国にあった』(たま出版刊)をご覧いただきたいが、

六通りの記述を総合すると、

「天孫降臨」の地は

ほぼ次のようになっている。

1 高天原には天の石位(天磐座:あまのいわくら)があり、そこから下って行った所でなければならない。

2 天の石位から出発すると、しばらくは雲がかかるような高い所を歩くことになる。

3 途中に「天八達之街」(あまのやちまた:つまり道が多く分岐した所)がある。

4 やがて「果に先の期(ちぎり)の如く」ある峯(みね)へ到達する。その峯は「竺紫日向(つくしのひむか)の高千穂(たかちほ)の槵日(くしひ)の二上(ふたがみ)の添(そほりの)山峯(やまのみね)」という表現に適合する峯でなければならない。

5 「天浮橋(あまのうきはし)」の表現から、橋がかかっていたと思われる場所がある(タコ注 下図②)。

6 「浮渚在(うきじまり)平處(たいら)に立たして」との表現から、浮島があり、その浮島に平らな所がある。

6 「浮渚在(うきじまり)平處(たいら)に立たして」との表現から、浮島があり、その浮島に平らな所がある。

7 「蘇理多多斯弖(そりたたして)」とあるので、反り返って立つ場所がある。

8 「久士布流多気(くしふるたけ)」とあるので、くし(髪)が振る(揺れる)ように流れる滝がある。

11 「ついに長屋の竹嶋(たけしま)に登る」とあるので、長屋(長さと高さの比率が長屋に似ている島を指す)の竹嶋(竹の多い島)がある(下図、名連川北の舞中島⑤)。

12 天孫降臨のコースとは、以上列挙したものが、この順番どおりにならなければならない。

14 海が近くにある(海玉彦・山圭彦の物語による)。

15 小舟に乗って、一日で往復する距離の所に海神の宮跡と言える場所がある。

16 ニニギギノミコトの宮の近くに「高田」(アゲダと呼ばれる田)と「下田」(クボタと呼ばれる田)があること。

17 高千穂と呼べる山に、彦火火出見尊(ひこほホデミのみこと)の高千穂の宮跡があること。

18 「西洲の宮」とあるので、「ここが記紀神話にいう本当の川洲の寓跡だ」と言える根拠を充分に備えた場所がある。

19 瓊瓊杵尊(ニニギのみこと)の御陵は「筑紫日向可愛之山陵(ツクシひむかエのやまのみささぎ)」という。したがって、「これが記紀神話にいう本当の筑紫日向の可愛の山だ」と言える根拠を充分備えた山に、塚、または、塚跡がある。

20 『古事記』では、ヒコホホデミのみことの御陵(みささぎ)が、「高千穂山の西に在り」とする。また、『日本書紀』には「日向(ひむか)の高屋(こや)山上陵(やまのうへのみささぎ)」とするので、この両方の記述に適合する山に、塚か塚跡がなければならない。

21 鵜葺草葺不合命(ウガヤフキアエズのみこと)の御陵は「日向の吾平山上陵(アヒラヤマのうえのみささぎ)」という。この記述に適合する山に、塚か塚跡があること。

22 天孫降臨の地は葦原中国の付近であること。

23 海神の宮にいた豊玉媛(トヨタマヒメ)が天孫降臨の地を指して「上国(うわつくに)」と言っているので、この表現に適合する地域でなければならない。

24 神倭伊波礼彦命(かむやまとイワレヒコのみこと=神武)は天孫降臨の地から東征して大和へ行っている。したがって、天孫降臨の地は大和の西の方向になければならない。 ■出雲・葦原中国に関する諸制約

■出雲・葦原中国に関する諸制約

次に。国譲り”の神話にかかる、大国主命(オオクニヌシのみこと)の治めていた出雲の国と、ニニギノミコトが治めた葦原中国の条件を考証してみよう。

日本書紀』によればヽスサノオノミコトは高大原の諸々の神から、

「汝(いまし)が所行(しわざ)甚(はなは)だ無頼(たのもしげな)し。故(かれ)、天上に住むべからず。亦(また)葦原中国にも居るべからず。急に底根(そこね)の国に適(い)ね」

と言われて追放されたので、スサノオノミコトは出雲へ行ったことになる。つまり、出雲と葦原中国とは別の地域であり、両者を混同してはならない。したがって、

1 出雲と葦原中国は、どちらも天から下った所になければならない。

2 出雲には、高大原を追放されたスサノオノミコトが下った所、と言える場所がなければならない。

3 出雲は、倭国と言える場所から下った所になければならない。

4 出雲国は、海岸近くにあること。

5 出雲と葦原中国は、近くでなければならない。

6 葦原中国は、葦がよく生える原であること。

7 草原中国は米所であるから、水田が作りやすい所であること。

8 葦原中国は、矢が届いたり、泣き声が聞こえたりするほど、天から近い所にあること。

9 草原中国は、天より低い所であること。

11 葦原中国には、オオクニヌシノミコトの宮跡があること。

12 葦原中国には、近くに天孫降臨の地があること。

13 草原中国は、楓や桂が育つ所であること。

14 『日本書紀』に「葦原中国は、本より荒芒(あら)びたり」とあるので、葦原中国は、よく荒れる所であること。

15 『日本書紀』に「葦原中国の宇佐嶋(うさじま)」とあるので、葦原中国には島があること。

以上である。

■海神の宮・稲羽(いなば)の素兎(しろうさぎ)に関する諸制約

山幸彦が海神(わたつみ)の宮へ行った物語と、“稲羽の素兎”の物語には、どちらもワニが登場するが、記紀神話に登場するワニとかシロウサギというのはみな、人間なのである。当時は部族を指して、そのように呼んでいたようである。ちなみに、ヤヒロワニというのは長い船を操っている漁師のことであり、ヒトヒロワニというのは、短い船を操っている漁師のことである。そして、ワニどもを束ねていたのが海神である。

1 『古事記』によれば、山幸彦が海神の宮から天孫降臨の地へ帰るとき、海神の問いに 答えてヒトヒロワニが、「僕は一日に送りて、即ち還り来む」と言っているので、海神の宮から天孫降臨の地までは、腕利きの船頭(漁師)が一人で小船に乗って、一目で往復できる距離でなければならない。

2 海神の宮は、桂の本が育つ所でなければならない。

3 山幸彦が小船に乗って海神の宮へ行ったときの記述によれば、天孫降臨の地の近くの海浜から海神の宮まで、小船が自然に流れ着くようになっていなければならない。

4 。稲羽の素兎”の物語は『古事記』のほか、鎌倉中期に編纂された『塵袋(ちりぶくろ)』という書物にも逸文が収録されている。それらの記述を総合すると“稲羽の素兎”の物語の舞台がわかるが、『塵袋』に「ニハカニ洪水イデキテ、ソノ竹ハラ、水ニナリヌ。浪(なみ)アラヒテ竹ノ根ヲホリケレバ、皆クヅレソンジケルニ、ウサギ竹ノ根ニノリテナガレケル程二、オキノシフニツキヌ、又水カサオチテ後、………」とあるので、これは海岸のイメージではなく、大きな河岸のことである。

5 その河岸には竹原がある。

6 竹原の下流に島がある。

7 その島の対岸に「気多(けた)の前(さき)」らしき所がある。

8 「気多の前」の付近に水門(河口)がある。

9 その水門付近には蒲(がま)が生えている。

1~3が海神の宮の条件であり、4~9が“稲羽の素兎”の物語の舞台の条件である。

(一旦、文字数制約と海神の宮の紹介の為、ココで引用終わります)

2.に続きます。

先日、淡路島出身の先輩の計画で5人で淡路島に海水浴兼バーベキューに行って来ました。

山陽道で行ったので、大阪から1時間弱で到着です。

淡路島の海水浴場マップです。

ただし、バーベキューできるところは限られています(直火は禁止です)。

タコは慶野松原海水浴場で海水浴とBBQしました。

「慶野松原・慶野松原海水浴場」は、柿本人麻呂によって万葉集にも詠まれた景勝地と、環境省が選定する「快水浴場百選」の特選に選ばれた海水浴場です。

播磨灘の夕景が多くの人々を魅了している慶野松原は、瀬戸内海国立公園に指定されており、ロマンチックな散策ができるプロポーズ街道が人気です。

プロポーズ街道からも見える夕陽

慶野松原海水浴場は、「日本の渚百選」「日本水浴場88選」「日本の夕陽百選」にも選ばれており、「快水浴場百選」と合わせて4冠を達成している人気の海水浴場。

見にくいので図がデカくなるのはコチラ

http://awajicc.co.jpの『淡路観光面白マップ』

淡路花さじき

大鳥居をくぐって中鳥居?を望む。

右手には、さざれ石(日射しがきついので写真撮れていません)と、なにやら記念碑。何か書いてあるのでよってみました。

オロロ…

あら、なんと。

日本海に面した京都府宮津市にある元伊勢神宮、籠神社から伊勢に移転した伊勢神宮。

このイザナギ神社から見て、春分、秋分の日に太陽が登る地に建てられた(伝承ではBC4年 ※ 、 垂仁天皇26年)のですね。

そして、西には長崎県対馬市にある海神(かいじん、またはわたつみ)神社が建てられています(古くは木坂八幡宮と称され明治4年までは八幡神が祭神だったうです)。

対馬国一の宮 海神神社

以下は伊弉諾神宮(いざなぎじんぐう)

からの引用です。

国生みの大業を果たされた伊弉諾尊(イザナギ)と伊弉冉尊(イザナミ)の二柱をお祀りする神社。古事記・日本書紀の神代巻に創祀の記載がある最古の神社で、淡路国一宮として古代から全国の掌敬を集めています。延喜式名神大社、三代実録神格一品、旧官幣大社で兵庫県唯一の「神官号」を宣下された神社です。

古事記・日本書紀には、国生みに始まるすべての神功を果たされたイザナギ尊(のみこと)が、御子神である天照大御神(アマテラスおおみかみ)に国家統治の大業を委譲され、最初にお生みになられた淡路島の多賀の地に、「幽宮」を構えて余生を過ごされたと記されています。その御住居跡に御神陵が営まれ、そこに最古の神社として創始されたのが、伊弉諾神宮の起源です。地元では「いっくさん」と別称され日之少宮、淡路島神、多賀明神、津名明神と崇められています。

「陽の道しるべ」

伊弉諾神宮を中心にして、まるで計算されたように、東西南北には縁ある神社が配置されていることは実に不思議です。神宮の境内には、太陽の運行図として、このことを紹介する「陽の道しるべ」というモニュメントが建っています。

神宮の真東には飛鳥藤原京、さらに伊勢皇大神宮(内宮)が位置しており、春分秋分には同緯度にある伊勢から太陽が昇り、対馬の海神(わたつみ)神社に沈みます。

そして夏至には信濃の諏訪大社から出雲大社、冬至には熊野那智大社から高千穂神社へと太陽が運行します。

以上引用終わり。

計算してませんが、たぶん冬至には『失われた聖櫃(アーク)』が眠る剣山にも太陽が沈むのが、このイザナギ神社から見えると思われます。

カゴメの歌に歌われる『アーク(聖櫃)」ことモーセが神から授かった十戒を刻んだ石板を納めた「契約の箱」が眠るとされる四国剣岳

当ブログの「恐るべし空海(ブログ事抹消されたのでコチラへ)」もどうぞ。

神池と池の上にかかる赤い小さな橋。

拝殿の奥に本殿が見えます。恐れおおいので本殿、拝殿の写真は撮りませんでした。写真はパンフレットから。

社務所

◇おのころ島神社淡路島には、淡路島はじめ八つの島を産んだとされる結婚と『国産み』の地、オノコロジマ(自凝島)神社もあります。

以下は

オノコロ島神社

からの引用です。

『古事記・日本書紀』の国生み神話による と、イザナギ、イザナミ2尊が、天の浮橋(タコ注:宇宙船?)の上に立って天の瓊矛(ぬほこ)で青海原(あおうなばら)をかきまわし、その矛先からしたたり落ちた潮が凝り固ってできたのがこの自凝島(おのころじま)で、2尊はこの島に降りて、淡路島をはじめ日本の国土を生んだとされている。

この山頂のおのころ島神社には、二尊が祀られており、日本三大鳥居(高さ21.7m柱間 口12.7m笠木全長31.2m)の一つといわれる大鳥居がある。

また、境内には服部嵐雪の名句「梅一輪一輪ほどのあたたかさ」の句碑が建っている。

5月3日 春例大祭・葦原国例祭

7月8日 夏例祭

9月1日 八百萬神社例祭

◇国生み神話とおのころ島

古事記、日本書紀によると、伊弉諾尊(いざなぎ)・伊弉冊尊(いざなみ)の二神が天上の「天の浮橋」に立って、「天のぬ矛」をもって青海原をかきまわし、その矛を引き上 げたときに、矛の先から滴り落ちる潮(しお )が凝(こ)り固まって一つの島となった。これが「おのころ島」で、二神は、その島に降りて、夫婦の契りを結んで国生みをされた。はじめに造られたのが淡路島でつぎつぎと大八洲(おおやしま)の国々(日本列島)をつくられたとあります。

(中略)

◇おのころ島は、陸地にあってなぜ島なのか?

おのころ島は、現在、陸地の小高い丘になっていますが、おのころ島の西部山裾に塩砂(お砂所)があり、数千年前の縄文時代には、三原平野の低い所が入江であった(縄文海進)とされていることから、また、水辺に群生する葦が最近まで島の北部一帯に広がっていたことからも、昔は、海の中に浮かぶ小島であったと考えられています。

以上引用終わり。

西に400m先に天の浮橋も有ります

失われた聖櫃(アーク)を持った予言者イザヤの末裔がこのオノコロ島に上陸し、淡路島で生活をはじめ、アークを無事なところに隠すため四国山上に移り住み、高天ヶ原を築き、剣山にアークを隠したと考えられます。

その大業を成し遂げた移民団の長(おさ)=イザナギは、妻のイザナミが死んで引退して淡路島に住み、その死後、陵(みささぎ)が建てられ、現在のイザナギ神社になったと考えられます。

それで、パンフレットに幽(カクリの)宮とあるわけです。

やがて、四国山上で力を蓄えた『失われた10氏族』一行は、イザナギの孫の代で四国平定に乗り出します。

脱線しますが(:^^)

お帰りに姫路市に寄ったら居酒屋で淡路産の玉葱の丸揚げ。是非食べて見て下さい。

オノコロ島神社

からの引用です。

『古事記・日本書紀』の国生み神話による と、イザナギ、イザナミ2尊が、天の浮橋(タコ注:宇宙船?)の上に立って天の瓊矛(ぬほこ)で青海原(あおうなばら)をかきまわし、その矛先からしたたり落ちた潮が凝り固ってできたのがこの自凝島(おのころじま)で、2尊はこの島に降りて、淡路島をはじめ日本の国土を生んだとされている。

この山頂のおのころ島神社には、二尊が祀られており、日本三大鳥居(高さ21.7m柱間 口12.7m笠木全長31.2m)の一つといわれる大鳥居がある。

また、境内には服部嵐雪の名句「梅一輪一輪ほどのあたたかさ」の句碑が建っている。

5月3日 春例大祭・葦原国例祭

7月8日 夏例祭

9月1日 八百萬神社例祭

◇国生み神話とおのころ島

古事記、日本書紀によると、伊弉諾尊(いざなぎ)・伊弉冊尊(いざなみ)の二神が天上の「天の浮橋」に立って、「天のぬ矛」をもって青海原をかきまわし、その矛を引き上 げたときに、矛の先から滴り落ちる潮(しお )が凝(こ)り固まって一つの島となった。これが「おのころ島」で、二神は、その島に降りて、夫婦の契りを結んで国生みをされた。はじめに造られたのが淡路島でつぎつぎと大八洲(おおやしま)の国々(日本列島)をつくられたとあります。

(中略)

◇おのころ島は、陸地にあってなぜ島なのか?

おのころ島は、現在、陸地の小高い丘になっていますが、おのころ島の西部山裾に塩砂(お砂所)があり、数千年前の縄文時代には、三原平野の低い所が入江であった(縄文海進)とされていることから、また、水辺に群生する葦が最近まで島の北部一帯に広がっていたことからも、昔は、海の中に浮かぶ小島であったと考えられています。

以上引用終わり。

西に400m先に天の浮橋も有ります

失われた聖櫃(アーク)を持った予言者イザヤの末裔がこのオノコロ島に上陸し、淡路島で生活をはじめ、アークを無事なところに隠すため四国山上に移り住み、高天ヶ原を築き、剣山にアークを隠したと考えられます。

その大業を成し遂げた移民団の長(おさ)=イザナギは、妻のイザナミが死んで引退して淡路島に住み、その死後、陵(みささぎ)が建てられ、現在のイザナギ神社になったと考えられます。

それで、パンフレットに幽(カクリの)宮とあるわけです。

やがて、四国山上で力を蓄えた『失われた10氏族』一行は、イザナギの孫の代で四国平定に乗り出します。

脱線しますが(:^^)

お帰りに姫路市に寄ったら居酒屋で淡路産の玉葱の丸揚げ。是非食べて見て下さい。

以下は

『古代ユダヤと日本建国の秘密』からの引用です(写真、リンクはタコ)。

冒頭では、岡山県生まれの私か感じた四国の印象などを紹介した。

日本神話の舞台、高天原(邪馬台国)が存在したと考えられる四国は、たしかに世界でもとびきり謎を秘めた島ではないだろうか。

ここで四国に残る昔からの言い伝えを、皆さんに紹介しよう。しかもこれは単なる言い伝え」ではない。ここには、とてつもない「重要な秘密」が隠されているからである。今も四国に残る言い伝えとはこのようなものである。

「弘法大師(空海)さんは、

四国の大事なものを封印なさったのだ。

そして

、その封印がはじめて解ける。

また、この四国にはタヌキがいっぱいいる。そして瀬戸内海にカネの橋が架かったら、その橋を渡って、キッネがたくさん四国へ帰って来るのだ。」

(明石海峡大橋)

この言い伝えは、いつごろから語り継がれているのかはわからないが、昔から連綿と言い伝えられているようである。ただ、書かれたものはなく、この言い伝えだけが一部の人々に記憶され、口伝として残っている。ちなみに空海誕生の地とされる香川県にある善通寺の僧侶も、「この話は昔から聞いています」と語っていた。

ところが不思議にも、その言い伝えどおり、昭和63年(1988)に瀬戸大橋(カネの橋)が架かった。そして平成11年5月、三ルート(瀬戸中央自動車道、神戸淡路鳴門自動車道、西瀬戸自動車道)の完成。そしていよいよ、弘法大師(空海)の封印が解け始めたのである。

(タコ注 カゴメの歌で謳われていた『火の大災厄』とは阪神淡路大震災の事です。地震と瀬戸大橋の工事の因果関係、地元の建設会社の人々の間では常識だそうです。)

次章以降では大和朝廷の発祥地である古代阿波の謎と、空海が封印した八十八ヵ所の謎について、説明していきたいのだが、そのためにはまず大前提でもある記紀神話から語らねばならない。

(中略)

◇記紀神話の舞台と阿波の驚くべき一致

記紀神話の舞台の特徴と阿波の風土は完全に符合している。これについて、さっそく述べたい。

『古事記』の本文は、

「天地(あめつち)初めて發(ひら)けし時、高天(たかま)の原に成れる神の名は、天之御中主神(アメノミナカヌシのかみ)。次に高御産巣日神(タカミムスヒのかみ)。次に神産巣目神(カミムスヒのかみ)。此の三社の神は、みな濁神(ひとりがみ)と成り坐(ま)して、………」

という書き出しで始まる。

また、『日本書紀』は、

「古(いにしえ)に天地(あめつち)未だ剖(わか)れず、陰陽(めお)分れざりしとき、渾沌(まろかれ)たること鷄子(とりのこ)の如くして、瞑滓(ほのか)にして牙(きざし)を含めり。其(そ)れ清陽(すみあきらか)なるものは、………」

という書き出しで始まる。そして記紀ともに、まず神代の物語が書かれているのであるが、神話の舞台を規定するために、その風土的制約を拾い出してみると次のようになる。

■高天原・天・天国に関する諸制約

1、山上、または、高原である。

記紀に「天に参上(まいのぼ)る時」「何故(なみしかも)上り来つる」「逆(さかさ)に射上げられて」などなどの記述が多く、高天原・天・天国などと呼ばれる場所は高い所であることがわかる。

(剣岳)

2、「米所」ではない。高天原の人々が葦原中国(アシハラのなかつくに)を指して、「豊葦原中国(トヨアシハラのなかつくに)」とか「草原の千五百秋(ちいほあき)の瑞穂の国」などと呼んでいる。これは、高天原とは対照的に、草原中国が米の産地だからである。このことは、逆に高天原が米の産地(米所)ではないことを暗示している。

3、弟、素後暗尊(スサノオのみこと)の数々の不行跡に腹を立てて天照大神(アフアラスおおみかみ)が身を隠したという「天岩屋(アマのいわや)」ある。

(不動の岩屋 入口)

天岩屋の前で大鋼女命(アメノウズメのみこと)が踊ったとき、高大原がどよめいて八百万(やおろず)の神々がともに笑ったという『古事記』の記事から、高大原に天岩屋があることがわかる。しかも、この天岩屋には、次の条件が備わる。① 高天原、すなわち、山上、または、高原にある。

(山嶺の池

集落が出来る為には水が絶対に必要)

②「天の安河(やすかわ)」というべき川がある。集落が出来る為には水が絶対に必要)

(貞光川源流)

③「岩屋」らしく、人が出入りできる石の洞窟がある。(再度 動画参照)

④ この洞窟の入口の戸に適するような岩が近くにある。⑤ 長鳴島(ながなきどり:鳴き声が長い鳥)がいる。

⑥「天」と呼ばれる場所があり、その天には鉄・鹿・上不見(うわみず)桜・榊(さかき)・ヒカゲノカズラ・ツルマキサカキ・笹がある。

(空の地を彷彿とさせる三木家)

4、「天の石位(いわくら)」(岩石の御座)がある。

5、近くに、「ここが記紀神話にいう本当の葦原中国だ」と言える根拠を充分に備えた地域がある。

6、高天原から葦原中国へ降った所に、天孫降臨の場所がある(タコ注 天孫=邇邇藝命ニニギのミコト。古代イスラエルの歴史で言うとアブラハムの孫ヤコブに成ります。記紀の記述は旧約聖書をなぞっているのです。なので日本の古代史は謎が多い訳ですね)。

(吉野川河口 合成写真。東から西へ一直線なので、古事記にある通り夕陽が中々沈みません。先のリンクより)

7、近くに、「ここが記紀神話にいう本当の出雲だ」と言える根拠を充分に備えた地域がある。

8、三ヵ所以上の「天真名井(あまのまない)」というべき池がある。(既述済み)

■天孫降臨の地に関する諸制約

天孫降臨については、『古事記』に、

「故爾(かれここ)に天津日子番能迩迩啓命(あまつひこほのニニギのみこと)に詔(の)りたまひて、天(あま)の石位(いわくら)を離れ、天の八重多那雲(やへたなぐも)を押し分けて、伊都能(いつの)知和岐(ちわき)知和岐弖(て) 、天の浮橋に宇岐士摩理(うきじまり)、蘇理多多斯弖(そりたたして)、竺紫(つくし)の日向(ひむか)の高千穂(たかちほ)の久上布流多気(くしふるたき)に天降(あまくだ)りまさしめき。云々」

と書かれているほか、記紀を合わせると六通りの記述がある。

これらの記述がそれぞれ少しずつ異なるので、「記紀(きき)神話は信用できない」と言う人がいるのだが、それは妙な話だ。たとえるならば、「鼻は、額の下にある」と言うのも、「鼻は、口の上にある」と言うのも、どちらも正しいのである。だから、六通りの記述を総合して考えれば、正しい情報が得られるのだ。

詳しくは拙著『邪馬台国はまちがいなく四国にあった』(たま出版刊)をご覧いただきたいが、

六通りの記述を総合すると、

「天孫降臨」の地は

ほぼ次のようになっている。

1 高天原には天の石位(天磐座:あまのいわくら)があり、そこから下って行った所でなければならない。

2 天の石位から出発すると、しばらくは雲がかかるような高い所を歩くことになる。

3 途中に「天八達之街」(あまのやちまた:つまり道が多く分岐した所)がある。

4 やがて「果に先の期(ちぎり)の如く」ある峯(みね)へ到達する。その峯は「竺紫日向(つくしのひむか)の高千穂(たかちほ)の槵日(くしひ)の二上(ふたがみ)の添(そほりの)山峯(やまのみね)」という表現に適合する峯でなければならない。

5 「天浮橋(あまのうきはし)」の表現から、橋がかかっていたと思われる場所がある(タコ注 下図②)。

7 「蘇理多多斯弖(そりたたして)」とあるので、反り返って立つ場所がある。

8 「久士布流多気(くしふるたけ)」とあるので、くし(髪)が振る(揺れる)ように流れる滝がある。

9 「膂宍(そしし)の空国(むなくに)を頓丘(ひたお)から」とあるので、痩せた馬の背のような尾根に、丘が一列に並んでいる所がある。

10 「吾田(あた)の長屋の笠狭(かささ)の御碕(みさき)」とあるので、あがた(県)の長屋(長さと高さの比率が長屋に似ている丘を指す)の、かささ(笠々つまり、二つの峰という意味である)のみさき(御前)と言える場所がある。11 「ついに長屋の竹嶋(たけしま)に登る」とあるので、長屋(長さと高さの比率が長屋に似ている島を指す)の竹嶋(竹の多い島)がある(下図、名連川北の舞中島⑤)。

12 天孫降臨のコースとは、以上列挙したものが、この順番どおりにならなければならない。

(図は本から。)

13 ニニギノミコトが宮を建てた場所は「此地(ここ)は韓国(からくに)に向い、笠沙(かささ)の御前を真来通(まきとお)りて、朝日の直刺(たださ)す国、夕日の日照る国なり。故(かれ)、此地(ここ)は甚吉(いとよ)き地(ところ)」とある。だから、これに適合する場所がなければならない。14 海が近くにある(海玉彦・山圭彦の物語による)。

15 小舟に乗って、一日で往復する距離の所に海神の宮跡と言える場所がある。

16 ニニギギノミコトの宮の近くに「高田」(アゲダと呼ばれる田)と「下田」(クボタと呼ばれる田)があること。

17 高千穂と呼べる山に、彦火火出見尊(ひこほホデミのみこと)の高千穂の宮跡があること。

18 「西洲の宮」とあるので、「ここが記紀神話にいう本当の川洲の寓跡だ」と言える根拠を充分に備えた場所がある。

19 瓊瓊杵尊(ニニギのみこと)の御陵は「筑紫日向可愛之山陵(ツクシひむかエのやまのみささぎ)」という。したがって、「これが記紀神話にいう本当の筑紫日向の可愛の山だ」と言える根拠を充分備えた山に、塚、または、塚跡がある。

20 『古事記』では、ヒコホホデミのみことの御陵(みささぎ)が、「高千穂山の西に在り」とする。また、『日本書紀』には「日向(ひむか)の高屋(こや)山上陵(やまのうへのみささぎ)」とするので、この両方の記述に適合する山に、塚か塚跡がなければならない。

21 鵜葺草葺不合命(ウガヤフキアエズのみこと)の御陵は「日向の吾平山上陵(アヒラヤマのうえのみささぎ)」という。この記述に適合する山に、塚か塚跡があること。

22 天孫降臨の地は葦原中国の付近であること。

23 海神の宮にいた豊玉媛(トヨタマヒメ)が天孫降臨の地を指して「上国(うわつくに)」と言っているので、この表現に適合する地域でなければならない。

24 神倭伊波礼彦命(かむやまとイワレヒコのみこと=神武)は天孫降臨の地から東征して大和へ行っている。したがって、天孫降臨の地は大和の西の方向になければならない。

次に。国譲り”の神話にかかる、大国主命(オオクニヌシのみこと)の治めていた出雲の国と、ニニギノミコトが治めた葦原中国の条件を考証してみよう。

日本書紀』によればヽスサノオノミコトは高大原の諸々の神から、

「汝(いまし)が所行(しわざ)甚(はなは)だ無頼(たのもしげな)し。故(かれ)、天上に住むべからず。亦(また)葦原中国にも居るべからず。急に底根(そこね)の国に適(い)ね」

と言われて追放されたので、スサノオノミコトは出雲へ行ったことになる。つまり、出雲と葦原中国とは別の地域であり、両者を混同してはならない。したがって、

1 出雲と葦原中国は、どちらも天から下った所になければならない。

2 出雲には、高大原を追放されたスサノオノミコトが下った所、と言える場所がなければならない。

3 出雲は、倭国と言える場所から下った所になければならない。

4 出雲国は、海岸近くにあること。

5 出雲と葦原中国は、近くでなければならない。

6 葦原中国は、葦がよく生える原であること。

7 草原中国は米所であるから、水田が作りやすい所であること。

8 葦原中国は、矢が届いたり、泣き声が聞こえたりするほど、天から近い所にあること。

9 草原中国は、天より低い所であること。

勝浦川に架かる星谷橋

10 葦原中国には、イザナギノミコトとイザナミノミコトの宮跡があること。11 葦原中国には、オオクニヌシノミコトの宮跡があること。

12 葦原中国には、近くに天孫降臨の地があること。

13 草原中国は、楓や桂が育つ所であること。

14 『日本書紀』に「葦原中国は、本より荒芒(あら)びたり」とあるので、葦原中国は、よく荒れる所であること。

15 『日本書紀』に「葦原中国の宇佐嶋(うさじま)」とあるので、葦原中国には島があること。

以上である。

■海神の宮・稲羽(いなば)の素兎(しろうさぎ)に関する諸制約

山幸彦が海神(わたつみ)の宮へ行った物語と、“稲羽の素兎”の物語には、どちらもワニが登場するが、記紀神話に登場するワニとかシロウサギというのはみな、人間なのである。当時は部族を指して、そのように呼んでいたようである。ちなみに、ヤヒロワニというのは長い船を操っている漁師のことであり、ヒトヒロワニというのは、短い船を操っている漁師のことである。そして、ワニどもを束ねていたのが海神である。

1 『古事記』によれば、山幸彦が海神の宮から天孫降臨の地へ帰るとき、海神の問いに 答えてヒトヒロワニが、「僕は一日に送りて、即ち還り来む」と言っているので、海神の宮から天孫降臨の地までは、腕利きの船頭(漁師)が一人で小船に乗って、一目で往復できる距離でなければならない。

2 海神の宮は、桂の本が育つ所でなければならない。

3 山幸彦が小船に乗って海神の宮へ行ったときの記述によれば、天孫降臨の地の近くの海浜から海神の宮まで、小船が自然に流れ着くようになっていなければならない。

4 。稲羽の素兎”の物語は『古事記』のほか、鎌倉中期に編纂された『塵袋(ちりぶくろ)』という書物にも逸文が収録されている。それらの記述を総合すると“稲羽の素兎”の物語の舞台がわかるが、『塵袋』に「ニハカニ洪水イデキテ、ソノ竹ハラ、水ニナリヌ。浪(なみ)アラヒテ竹ノ根ヲホリケレバ、皆クヅレソンジケルニ、ウサギ竹ノ根ニノリテナガレケル程二、オキノシフニツキヌ、又水カサオチテ後、………」とあるので、これは海岸のイメージではなく、大きな河岸のことである。

5 その河岸には竹原がある。

6 竹原の下流に島がある。

7 その島の対岸に「気多(けた)の前(さき)」らしき所がある。

8 「気多の前」の付近に水門(河口)がある。

9 その水門付近には蒲(がま)が生えている。

1~3が海神の宮の条件であり、4~9が“稲羽の素兎”の物語の舞台の条件である。

(一旦、文字数制約と海神の宮の紹介の為、ココで引用終わります)

2.に続きます。

PR