再びウィキペディアからの引用です(順不同)。

□皇室神祇

- 大化の改新の後、神道の皇室儀式の制度化は進められ、いくつかの定めのうち部分的に現在に伝えられているのが大宝律令(701年)の神祇令等である。

神祇令においては、大嘗祭・新嘗祭の他、大祓の儀等が定められていたと推測される。

天岩屋戸からアマテラスが出てきたときに祭司コヤネ(天児屋命)がスサノオの罪を清めるために唱えたといわれる大祓はコヤネの子孫といわれる中臣氏が伝えてきた祭儀とされ、大祓の儀は6月30日と12月31日とされており、ユダヤ教の区切りと一致している。

ただし記紀共に須佐之男命の罪を祓うために祝詞が詠まれたとする記述はなく、髪・髭・爪を切る罰と貢物を献上する罰が与えられたとされる。また、大祓の祝詞では、天つ罪と国つ罪に分けていくつかの禁止事項が列挙されているが、二種類の種を播く罪(レビ記19:19)、近親相姦(レビ記18:6〜)、人体を傷つける罪(レビ記19:28)、呪術(申命記18:11)、こぶのある者(レビ記21:20)など旧約聖書の禁止事項と一致している。

皇居・東御苑の旧江戸城本丸跡に建設されている今回の大嘗宮=2019年10月9日[時事通信ヘリコプターより]

ユダヤ教で収穫を捧げて祝う祭りは仮庵の祭といわれ、エジプトを出て仮庵に住んだことを代々伝えるため、仮庵を建てて行わなければならないとされる(レビ記23:23〜)。

(大嘗祭と違って家族単位なので小さいですね)

□八咫鏡

八咫鏡において以下の噂が流符している。

森有礼が、伊勢神宮に安置されている三種の神器の1つ、八咫鏡の裏を見たとされる噂は、山根キク(山根菊子)が1943年(昭和18年)に不敬罪で逮捕される理由となったもののひとつである。

ただし伊勢神宮の御鎮座伝記など神道五部書には八咫鏡の形状について「八頭花崎八葉形」とされ、加えて鏡の円周を八咫と考えた場合、現状これに最も近い形状の鏡は

大型内行花文鏡と考えられる。

また、きよめ教会(現「基督兄弟団」)の牧師 生田目俊造(いくため しゅんぞう) のエッセイ「神秘日本」において、恩師に会いにA学院のS博士が聖書学院にきたおり、宮中に古くから神体とされる鏡の裏の模様がヘブル語であるということがわかり、依頼にて解読すると旧約聖書の出埃及(『出エジプト記』)3章14節「我は有て在(あ)る者なり」と刻まれていたと言ったというエピソードを恩師夫人から聞かされたと記述した。

これに関し1953年(昭和28年)1月25日に「在日ユダヤ民会」のミハイル・コーガン宅で行われた日猶懇話会例会でホーリネス教会の尾崎喬一牧師に尋ねられた

三笠宮は、昭和天皇も自分(三笠宮)も鏡を見たことがない、いずれ調査するだろうと答えられ、これが1953年(昭和28年)1月26日付け東京イブニングニュース(Tokyo Evening News)で「神鏡のヘブル出所説を三笠宮氏が調査!」(“Mikasa Will Check the Hebrew Words on the Holy Mirror!”)として報道されている。

八咫鏡の裏にあるヘブライ文字については、作意を感じるとの意見もある。

しかし、賢所の八咫鏡は既に過去の火災で焼失していることは歴史書にも記載されていることであり、本来は鏡を見たとする説自体が成り立たない。

□秦氏

秦氏は第15代応神天皇のときに、大陸から渡来して、この時10万(19万ともいわれている・諸説あり)もの人々が日本に帰化したと伝えられている。

その一部は大和の葛城に、多くは山城に住んだのだが、雄略天皇(5世紀半ば)の時に、京都の太秦(ウズマサ)の地に定住するようになったという。

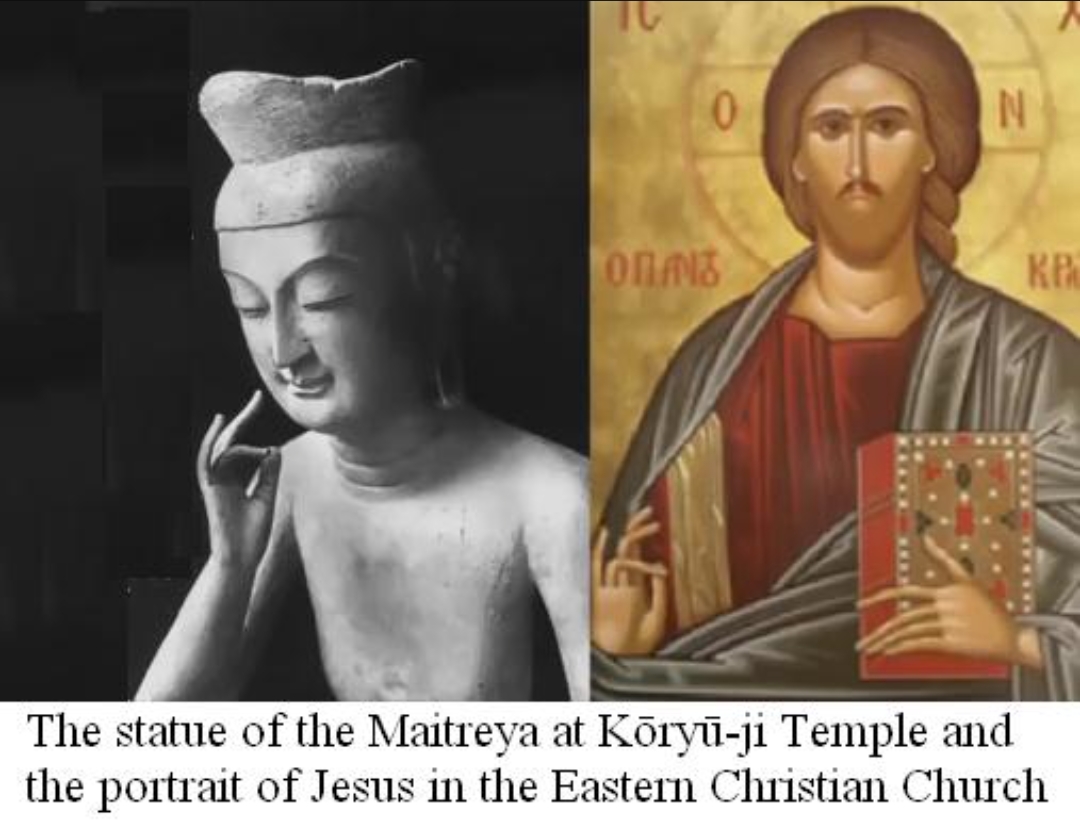

弥勒菩薩半跏像(宝冠弥勒)

東方キリスト教会=景教でしか見られない

イエス・キリストのイコン

右手に注目

秦氏は非常に有力な一族で、794年の平安京は秦氏の力によって事実上作られ、仁徳天皇陵のような超巨大古墳建築にも秦氏の力があった(ちなみに、羽田孜元首相は秦氏の遠い親戚に当たるという[要出典])。

佐伯好郎は1908年(明治41年)1月に『地理歴史 百号』(主宰 喜田貞吉)論文「太秦(禹豆麻佐)を論ず」で秦氏は景教(キリスト教のネストリウス派)徒のユダヤ人であると考察した。

その内容は、「大闢大主」は、中国の景教の経典においてはダビデの意味であり、秦氏の建立した神社である大避神社(大酒神社)と、また景教の寺は「大秦寺」で太秦と関係があるといったものである。

秦氏の本拠地にある八坂神社の祇園信仰にも、古代ヘブライの信仰と類似している点がある。

八坂神社や伊勢神宮の周辺などに、「蘇民将来」という伝承にまつわる護符があるが、ここにもダビデの紋章が出てくる。また、Yashashkar(ヤ シャッシュカル)とは10支族の一つイッサカル族(Issacar,יִשָּׂשׁכָר)のアラム語における呼び名である。

宮沢正典は著作『増補ユダヤ人論考-日本における論議の追跡』(新泉社 1982年)64-65ページで「うづ・まさ」はアラム語・セム語のイシュ・マシャであり、イエス・メシアを表す言葉であるとした。

太秦にある秦氏の神社である蚕の社には三位一体神を意味する三柱鳥居という変わった鳥居があり、アメノミナカヌシ神をその祭神としていたが、元伊勢である「眥(籠)神社」に伝わる海部氏勘注系図(国宝)によれば、

日本の天地創造の三造化神の筆頭である天御中主神(アメノミナカヌシ神)は、伊勢神宮外宮の祭神、豊受大神のことであると明記されている。

ただし勘注系図そのものが偽作の可能性もある。

秦氏は弓月の君(ゆづきのきみ・ゆみつきのきみ)と呼ばれていたとされる。

弓とは英語でアーク、弓に矢を通した形状は三日月に似ている。

月と関係している何かを持っていたのではないか、弓矢などの武器を扱っていたのではないか、と推測出来ないことも無い。

□留意点(秦氏)

日本とイスラエルの類似点については、ユダヤ系キリスト教徒ともいわれる秦氏(秦一族)の活動が影響している部分があるとの指摘がある。

ケン・ジョセフ『日本・ユダヤ封印の古代史2仏教・景教編』徳間書店 では以下のように述べられている。

秦氏は、もともとは、景教徒の拠点であった中央アジアの弓月国に住んでいた。

彼らは景教(ネストリウス派キリスト教)を信仰し、アッシリア以降の中東の共通言語であるアラム語を話していたとされる。

彼らはユダヤ人と同様に養蚕や絹織物技術にすぐれていたとされる。

弓月国には、ヤマトゥという地や、ハン・テングリ山という山があった(「テングリ」はキルギス等の中央アジアの言葉で「神」という意味とされる)。

秦氏は、中国での万里の長城建設の労役を逃れるため、西暦(紀元後)360年頃から数回にわたって日本に渡来した。

5世紀末には渡来者は2万人程になったという。

5世紀末、秦酒公は日本酒技術を発展させ、また養蚕で成果を挙げてウズマサの称号を得たとされている。

秦氏は絹技術や西方知識を持っていたため天皇の保護を受け、天皇に仕え、絹事業(ハタ織り)で財をなし豪族となった。

皇極天皇(642〜645)に関する日本書紀(720年成立)には、ウズマサ(アラム語でのイシュマシァ(Ish Mashiach、インド北部ではユズマサに由来するといわれる)。

また、ヘブライ語ではヨシュア・メシア:選ばれた者ヨシュア、ギリシャ語ではイエス・キリスト)を信仰する豪族として秦河勝という人物が登場する。

748年、秦大酒は大蔵長官となり朝廷の財政に関与したといわれる。

秦氏は京都の太秦を本拠地としていた。

その一部は大分の宇佐に住み、一説には710年頃に成立したともいわれるヤハダ神(YHWDH:ユダ/ユダヤ)を信仰し八幡神社を創設した。

Yahawada (יְהוּדָה)とはアラム語で失われた支族のユダ族を意味する。

八幡神社は749年頃に急に勢力を持ち始め、奈良に上京し、このときはじめて神輿をもたらした。

これが神輿の起源で、八幡神社は全国に広まったという。

秦氏は平安京の造成に尽くしたとの説がある。

仏教勢力から逃れるため794年平安京遷都が行われ、その直後に京都で祇園祭が始まった。

また、秦公伊呂具は稲荷神社(イナリ:JNRI/INRI:ユダヤの王・ナザレの・イシュ(イエス):当時の支配者ローマの公用語ラテン語でのキリストの別称)を創建したとされる。

元伊勢には秦氏の関与するものが多く、伊勢神宮の遷宮に関与したとの説がある。

松尾大社は秦都理が創建したといわれる。

京都の下鴨神社は秦一族の族長を記念して建てられたという説があり、皇室の儀式を多数執り行った。

景教はユダヤ教に近いとされるがキリスト教である。

このことから秦一族は南王国に由来するユダヤ人との見方が有力である(ただし、秦一族には舟の家紋を持つものが多く、十支族のゼブルン族が舟の紋章を持つこととの関係も指摘されている)。

ウズマサ明神を祀る京都太秦の大酒神社は古くは大辟神社といい、大辟は中国ではダヴィといいダビデを意味するとされる。また、秦河勝が弓月から持って来たという胡王面(異国の王の面)はユダヤ人あるいは天狗のように鼻が高い。

なお、神社神道の起源に関して、そもそも神社の創建は仏教の寺院に触発されたものと主張する説がある。

神社の創建は仏教伝来(538年)以降で、(『神道概説』学生社)最初の本格的仏教寺院は飛鳥寺(596年)といわれる。

一方伊勢神宮の創建は674年であるとする説が多数説とされる。

しかし神道の信仰形態が仏教(人霊信仰)からどのように派生(影響・触発)したのかは解明されておらず、また、神道の社(ヤシロ)の形式を見ると、神道信仰は古代ヘブライの信仰に類似点があると言わざるを得ない。

□ヤマト言葉とヘブライ語の類似

略

しかし、日本語とヘブライ語に共通する言葉は大和言葉にみられるような訓読み、すなわち和語にみられ、話し言葉に関連しているという主張が見られる(訓読みを参照)。

略

□イスラエルのユダヤ人言語学者ヨセフ・アイデルバーグ『大和民族はユダヤ人だった』(たま出版 1984年(昭和59年))は、以下のような例を提示した。

ひらがな・カタカナとヘブライ文字の類似を指摘した(ただし、ひらがな・カタカナは9世紀ころに成立したとされる)。

日本語の中にヘブライ語に類似した単語が混在していることも指摘した。

「私は14年の歳月をかけて世界各地の言語を調べあげた。世界には中南米のマヤ人をはじめ、いくつも“失われたイスラエル10支族”の候補となる民族がいるのだが、日本語のようにヘブライ語起源の言葉を多数持つところはなかった。

一般に日本語はどの言語にも関連がないため、“孤立した言語”とされているが、ヘブライ語と類似した単語がゆうに3000語を超えて存在している。」としている。

天皇の公式名である「スメラ・ミコト」は古代ヘブライ語アラム方言で「サマリアの大王」を意味し、初代神武天皇の和風諡号である「カム・ヤマト・イワレ・ビコ・スメラ・ミコト」は「サマリアの大王・神のヘブライ民族の高尚な創設者」という意味になっているという(「サマリア」とは古代の北イスラエル王国の首都)。

なお日本語として直訳すると神(接頭語)+倭(大和国・奈良県の旧国名)+伊波礼(磐余・奈良県の地名)+毘古(彦・男子)であり、これは神武東征を成し遂げ大和の地で日本を建国した若御毛沼命(若々しい食物の主の神・神武天皇の生前の御名)に贈られた諱号である。

『日本固有文明の謎はユダヤで解ける』ではアイデルバーグは(ヨッド=Y、アイン=a' とした。)

カムヤマトイワレビコスメラミコト(初代神武天皇の和風諡号)

QMW・YMthW・a'VRY・VKWR・shWMRWN・MLKWthW =創設者・ヤハウェの民・ヘブル人・高尚な・サマリアの・王

ただし、同じ本で、ジェフ・メルニックによる ビコ=VQWR=渡来した との解釈も示されている。

また、アイデルバーグの『日本書紀と日本語のユダヤ起源』では、ヤマト= YH AMWthW との解釈が示されている。

『日本書紀と日本語のユダヤ起源』や『日本固有文明の謎はユダヤで解ける』によると、アイデルバーグは、天岩屋戸の前でコヤネが唱えたといわれる祝詞(ヒイフウミイ…)について、以下のような解釈を示した。(ヨッド=Y、アイン=a'の書き換え法に基づく)

ヒイフウミイヨウイツムウナナヤアココノトウ

一 二 三 四 五 六 七 八 九

十

(神道の石上鎮魂法の「ひふみの祓詞」では、「ひふみよいむなやこともちろらねしき…」)

H・YpfH・MY・YtsYAH・MH・Na'NH・YQNH・thVWA

その・美しい(人)・誰?・出す・何?・答える・連れ出す・(彼女は)来る (その美しい人を誰が出すのか? 彼女を連れ出し、彼女が来るために、どのように答えるのか?)

□川守田の解釈

川守田英二は『日本言語考古学』や『日本ヘブル詩歌の研究』で以下のような例を提示した(川守田は、ヨッド[yod](י)=I、アイン[ayin](ע)=Y、シン[shin](ש)=S という置き換え法を採っており、以下はこれによる)。

アッパレ APPR 栄誉を誇る

アラ・マー YL・MH どうした理由・何?

アナタ ANT 貴方

アナニヤシ YNNI・ISY ヤハウェは応えた・救護をもって

□

伊勢音頭ヤートコセ・ヨーイヤナ IH・TQY・SWR・IHWI・IkhNN ヤハウェは・投げた・敵を・ヤハウェは在る・憐れみ深く

コノナンデモセ KWNNH・NGID・MSH 樹てた・指導者(祭司)・モーセを

ヨイコラマカセ IpfI・QHL・MkhH・SWR 栄光の・民は・清掃した・敵を

エンヤラマカショ AWN・IHL・MkhH・SAR イワレヒコの・人格は・清掃した・残徒を

ドスゴイ DWS・GWI 踏み落とせ・異教徒を

エンヤコラマカショ ANI・AQRAH・MkhH・SAR 私は・布告す・清掃せよ・残徒を

サコイ ISR・khWI 懲らしめよ・蝦夷(カイ)(エブス:エルサレムの先住民)を

ドッコイセー DKA・khWI・SWR 粉砕せよ・蝦夷(カイ)(エブス)・敵を

これらの語は、千年以上変化を続けて現在の語形になったものなので、ヘブライ語との比較は語呂合わせの域を脱していない。

(タコ注 初めて太西洋単独横断飛行に成功。)

天皇の古称である「ミカド(帝)」はヘブライ語に訳すと「ガド族出身の者」という意味に当たるとして、天皇はガド族の子孫と主張した。

ガド族の始祖であるガドの長男の名前は「ニェポン(ニッポン/英語ではジェッポン)」であったという主張もあるが、英語版聖書での表記は Ezbon であり、ジェッポンとする主張の根拠は不明である(「日本」の読み方については、呉音読みニッポンや漢音読みジッポンに由来するという説が有力である)。(ミカドについては、ミ・ガドー:MY・GDWL:「偉大な者」とする説もある)

▢その他のヤマト言葉のヘブライ語解釈

久保有政の著書によれば、

川守田は、ワッショイ = ヴァー・イェシュ・イャー(VA・Ysha'・YH) 来る・救い・ヤハウェ と解したとされている。

久保の著書によれば、エッサ は 持ち運べ の意味だとされているが、久保の別の共著『日本固有文明…』では、エッサ = AshA 持ち上げるぞ の意味ともされている。

□民間語源

平安京に遷都した桓武天皇は、古代ヘブライの燔祭(はんさい)の儀式を行なっていた。

平安京のマークは、あのダビデの紋章と言われ、現在の京都市の市章は、その平安京のマークを図案化したものだと指摘されている。

平安京をヘブライ語になおすと「エル・シャローム」、すなわち、ヘブライの聖地「エル・サレム」である。

名称の類似だけでなく、聖地エルサレムの「城塞」は12の門を持つなど、構造が平安京と、よく似ていることが指摘されている。

中国の見解では、平安京は中国の洛陽を建設のモデルにしたとしている。

平安京は、ヘブライ語でエル・シャローム(平安の都)となり、古代イスラエルの都エルサレムと同じである。

平安京は、天皇の住まう都だが、エルサレムも別名で、「ダビデの町」と呼ばれていた。

「東方の日出づる国」は古代より、ヘブライの民にとって、「天国」を意味している。

約束の大地カナンは、「カヌ・ナー」の転聲としてヘブライ語で読むとき、「葦の原」を意味する。

「東方の日出づる国」は、ヘブライ語で「ミズホラ」と呼ぶので、日本の古名である「豊葦原(トヨアシハラ)ミズホの国」の意味が判明すると指摘する研究家もいる。

更に大和朝廷の「ヤマト」は、ヘブライ語アラム方言では「ヤ・ウマト」と分解され、「神の民」という意味になるという。

アノー AYNH 私に応答させてください

アリガトウ ALI・GD 私に(とって)・幸運です

オイ AWI 泣く

オニ YNI 私を苦しめるもの

オハリ AHR 終端

オヤ AWIH 禍いなるかな

グル GWR 団結する

グル GWL 回る

コラ KRA 自制せよ

サヨウナラ SYIR・NYRH サーイル・ニアラー 悪魔は追い払われた

サラバ SLMH シャロマー 平安あれ

スケベー SKBH 肉欲的に寝る

ソーラ(ン) SWR 注目せよ(「敵」も同じ綴り)

ダマレ DM・ALI 沈黙を守れ・私に(対して)

ドシン DSN 肥満

ノコッタ NKIT 征服した

ハッケ・ヨイ HKH・IHI 投げうて・よろしく

ハイ HIH 生きている/居ます

ヒリ HIL 痛みを感じる

マズ MH・ZH 何?・これは

ヨイショ IH・ISY ヤハウェは・助ける

ワル YWL 凶悪な者

□聖書の関連記述

イザヤ書11:11〜「その日が来れば、主は再び御手を下して御自分の民の残りの者を買い戻される。

彼らはアッシリア、エジプト、上エジプト、クシュ、エラム、シンアル、ハマト、海沿いの国々などに残されていた者である。主は諸国の民に向かって旗印を掲げ地の四方の果てからイスラエルの追放されていた者を引き寄せユダの散らされていた者を集められる。」

イザヤ書11.12では、十部族を「イスラエルの追いやられた者たち」と呼んでいるが、この「追いやられた者」とは、「割礼なき者」を意味する言葉でもある。

この預言を十部族に適用するなら、歴史的、伝統的に割礼の習慣を持つ民族は、十部族の候補から自動的に除外される。

イザヤ書24:14〜「彼らは声をあげ、主の威光を喜び歌い海から叫び声をあげる。それゆえ、あなたたちは東の地でも主を尊び、海の島々でも、イスラエルの神、主の御名を尊べ。地の果てから、歌声が聞こえる。「主に従う人に誉れあれ」と。」

イザヤ書43:1〜「ヤコブよ、あなたを創造された主は、イスラエルよ、あなたを造られた主は、今、こう言われる。恐れるな、私はあなたを贖う。あなたは私のもの。私はあなたの名を呼ぶ。…恐れるな、私はあなたと共にいる。私は東からあなたの子孫を連れ帰り西からあなたを集める。北に向かっては、行かせよ、と、南に向かっては、引き止めるな、と言う。私の息子たちを遠くから娘たちを地の果てから連れ帰れ、と言う。彼らは皆、私の名によって呼ばれる者。私の栄光のために創造し形づくり、完成した者。」

イザヤ書41:1、42:4、51:16、59の21

エレミヤ書16:13〜「ワクチン、お前たちをこの地から、お前たちも先祖も知らなかった地へ追放する。お前たちはそのところで昼も夜も他の神々に仕えるがよい。……私は彼らを、私がその先祖に与えた土地に帰らせる。」とあり、これを十部族に適用すると、地中海世界やアラブや中央アジアやインド以外の地に住み、ヤハウェ以外の神を信仰していることとなる。

ホセア書2:1〜「イスラエルの人々は…彼らは「あなたたちは、わが民でない者」と言われるかわりに「生ける神の子ら」と言われるようになる。ユダの人々とイスラエルの人々はひとつに集められ一人の頭を立ててその地から上って来る。」

ヤコブの7男であるガドの第4子がエッポンないしエツボン(AtsVN)といい(創世記46:16)これが日本の語源と主張される場合がある。(民数記26:16ではオズニとされる)

ベニヤミンの長男であるベラの長男もエッポンないしエツボン(AtsVWN)という(歴代誌I 7:7)。

モーセの妻ツィポラ/チッポラ(tspfRH)の名の原意は「日の本」であるとする主張もある(tspfR:朝/警笛を鳴らす)。

□アミシャーブの調査結果

イスラエルの十支族調査機関アミシャーブ(アミシャブ)によると、十支族である可能性があるものとして、以下が挙げられている。

アビハイル,ラビ・エリヤフ【著】

〈Avichail,Rabbi Eliyahu〉

西アフリカ

セネガル、ガンビア、シエラレオネ、ナイジェリア

南アフリカ

レンバ(ボツワナ)

西アジア

パタン人(アフガニスタン、パキスタン)

中央/南アジア

カナン人(インド)、カシミール人、チベット

東アジア

メナシェ族(ミャンマー)、チアン・ミン族(中国)、日本

南米

ブネイ・モーシェ(ペルー)

古代史・神話

大和朝廷の起源について、騎馬民族征服王朝説を唱えた江上波夫や古代史研究家の澤田洋太郎は、夫余→高句麗→百済→伽耶→大和という流れを想定し、ヤマトは夫余から出ているとしている。夫余の建国神話によれば、建国者である初代王の名は解夫婁(ヘブル)という。

□その他

古代ユダヤ人は金髪や黒人ではなく、黒髪・黒目の褐色の人種で、背は低かった。

日本人とユダヤ人の男性Y染色体の大きさは同じであることが、パリ大学の教授によって発見された。

これは、他には見られない現象だという。

1952年10月14日GHQ総司令部のユダヤ教ラビ、ミルトン・J・ローゼンらが淡路島で発掘作業を行った。

文字が書かれた丸石やダビデの星が刻まれた指輪やナフタリ族の紋章の鹿が刻まれた指輪や岩の割れ目を利用した女陰石などが出土している。

元駐日大使でラビ族直系のユダヤ教司祭エリ・コーヘンによると、文字は古い書体のヘブライ語で「ガル・コディッシュ」と書かれており意味は「聖なる波」又は「聖なる石山(立石)」だと言う。

以上引用終わり。

但し、

現代のイスラエルは

神の国では有りません。

シオニストが牛耳る

反キリスト国家

偽ユダヤ国家です。

イスラエルの攻撃で傷つくパレスチナの子供達

これは最近の話では有りません。

1994年から

ズーッと続いています。

イスラエルで迫害されるユダヤ教超正統派

パレスチナ人との共存を訴えるだけでコレです

イスラエル国旗を燃やすユダヤ教超正統派

彼らは決してシオニズムを認めませんし、

ましてや

イスラエルそのものを

国家として

認めていません!!

アドルフ・ヒトラーの妹、パウラ・ヒトラー(左)

とヒトラーの恋人マリア・ライター(右)

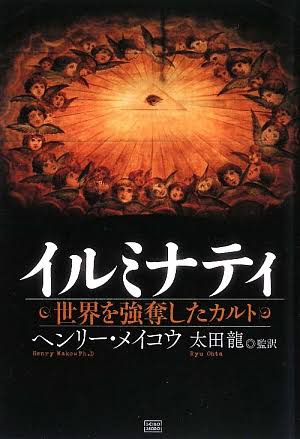

イルミナティ 世界を強奪したカルト https://amzn.asia/d/aTN3grj

ヘンリー・メイコウ著より

ヒトラーは英国スパイだった! 上巻 アドルフ洗脳極秘計画を遂行せよ https://amzn.asia/d/55NblMt

パレットの『ヒトラーはイギリスの工作員だった』は、ヒトラーの祖父がネイサン・マイヤー・ロスチャイルドであると記している。

ヒトラーの祖母マリア・シクルグルーバーは、ロスチャイルドのウィーンの屋敷で女中をしていたとき、悪魔崇拝の儀礼強姦によって恐怖のうちに彼の父アロイスを身ごもった。

中略

ブリジット・ヒトラー(※アドルフ・ヒトラーの兄の嫁)は彼の妹パウラのこんな言葉を引用している。

『アドルフが人種政策を始めてから、アドルフと私には祖父が居ないの。

望めば誰だってそこから旨い取引が出来るはずよ』

ブリジット・ヒトラーの回想録より

以上引用終わり。

同化政策を支持するユダヤ系超正統派や正統派を抹殺して、イスラエルにシオニスト・ユダヤ人の国を作る為、

シオニストユダヤ人は、シオニスト・クリスチャン、アドルフ・ヒトラーを利用して同胞を強制収容所に送り込みました。

彼ら悪魔教徒はイスラエルにイエスキリストが現れると信じている。 聖書には一言もそんな事は書いてないのに。

ブログごと消された私の記事

こんなところに残ってましたね

トランプ大統領の言うDS(ディープ・ステート)についていち早く警告していました。

ブログ事消された記事、ここに残ってましたね。

https://blog.goo.ne.jp/capitarup0123/e/74e52b985555a6e04be7be26b7ee4874

紫の衣は前イギリス国教会

イギリス国教会 カンタベリー大主教ローワン・ウィリアムズ。

赤い衣は前ローマ・カトリック教皇ヴェネディクト16世

以下の記事関連は直ぐ削除されたりGoogle検索出来ないようにされますので要保存。

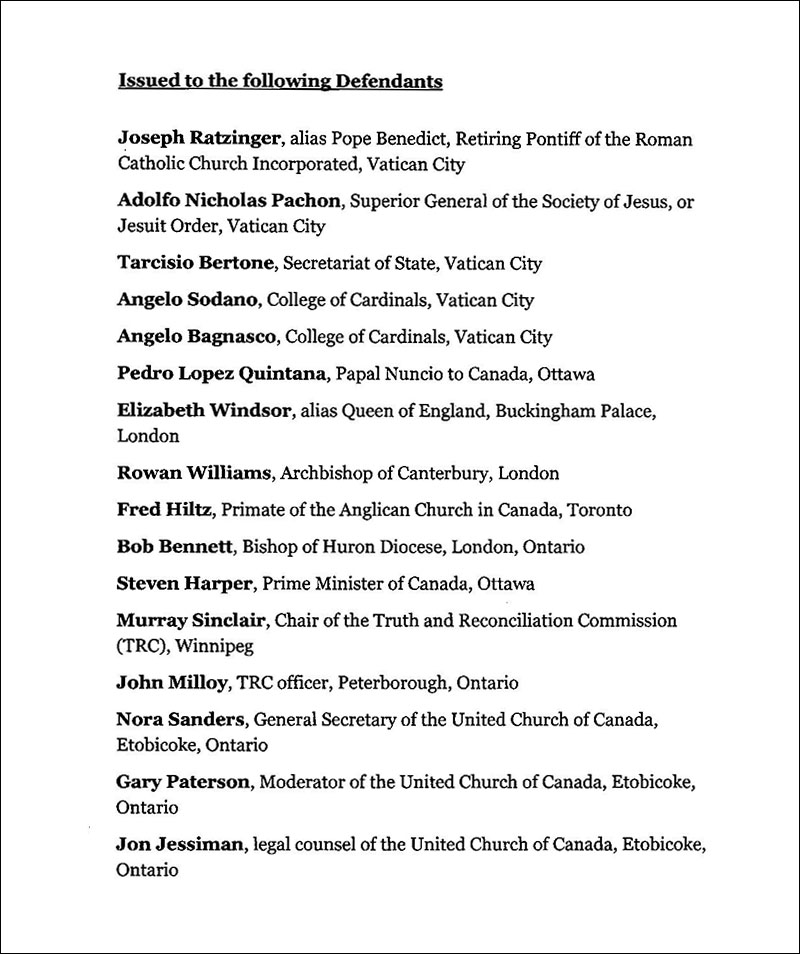

『カナダ・モホーク族の子供達大量虐殺で市民法定はローマ法王らに有罪』

ブリュッセルにある、The International Common Law Court of Justice(国際慣習法裁判所)の法廷が、懲役25年(仮釈放無し)の有罪判決を、2月25日、ローマ法王ベネディクト16世(本名:ヨーゼフ・アロイス・ラッツィンガー)と、英国王室エリザベス女王、そしてカナダのカナダのスティーブン・ハーパー首相らに対して下しました。

その罪状は5万人以上の子どもの大虐殺というあまりにもおぞましい内容です。

動画(英語です)『カナダにてアポリジニの子供たち大量虐殺①』

ビートルズのイエスタデイ&トゥディの

アルバムジャケット

日本では急遽下のジャケットに切り替えられました。

当時から知る人ぞ知る有名な話だという証拠です。

こちらのBBCニュースも

コチラはTBS

「私はまた、もう一つの声が天から出るのを聞いた、

『私の民よ。彼女から離れ去って、その罪にあずからないようにし、その災害に巻き込まれないようにせよ。

彼女の罪は積り積って天に達しており、神はその不義の行いを覚えておられる。彼女がしたとおりに彼女にし返し、その仕業に応じて二倍に報復をし、彼女が混ぜて入れた杯の中に、その倍の量を、入れてやれ。』」(黙示録18:4~6

1ドル札の裏側

プロヴィデンスの目

実は古代エジプトの神、フォルスの目

□十字架上の偽イエス像に使えることは、主である神とイエスに対する冒涜です。

)

正しいイエス・キリストの杭刑

『杭にかけられたマルスウス』

神の妻を寝取った事で杭に掛けられ肝臓を啄(ついば)まれて死ぬが、再度蘇り何万年と苦しみ続けるという古代ローマ神話より。(ルーブル美術館所蔵)

https://ameblo.jp/shike23571113/entry-12485580015.html

古代ローマ遺跡から発見された古代1世紀の作品

この様に

イエス・キリストは十字架で処刑されたのでは有りません!!

以下でも証明出来ます。

□獣の数字

ギリシャ語アルファベット

Kカッパ 20

ῦユプシロン 400

ρロー 100

oオミクロン 70

oオミクロン 70

ςスティグマ 6

合計 666

「ここに知恵が必要である。

賢い人は、獣の数字にどのような意味があるかを考えるがよい。

数字は人間を指している。

そして、数字は六百六十六である。」

(ヨハネの黙示録13章18節)

ギリシャ語では、

Kῦρooς 『クロース』

しかし、英語の綴りは

『CROSS』。

東京はTokyo、大阪はOsaka、交番はKobanの綴りになるので。

・・・・・・

意味は十字架。

サンタクロース

↓

セント・クロース

↓

サタン・クロース

サンタクロース(聖クロース)こそ、終わりの日に現れる反キリスト

悪魔の名前

『また、小さき者にも、大いなる者にも、富める者にも、貧しき者にも、自由人にも、奴隷にも、

すべての人々に、その右の手あるいは額に刻印を押させ、

この刻印のない者はみな、物を買うことも売ることもできないようにした。

この刻印は、その獣の名、または、その名の数字のことである。』

ヨハネの黙示録13:16~17

以下は豆知識

ヨハネJohnは英語ではジョンと発音します

ヨハネの黙示録は英語読みでは、ジョンズ・アポーコレスですね

「ギョーテとは俺のことかと、ゲーテ(Goethe)言い」です

※ゲーテはドイツの哲学者

第0代古代ローマ皇帝はIulius Caesarユリウス・カエサルは、英語読みではジュリアス・シーザーと発音します。

イスラエルとはどのような国家なのか。その行動原理は。パレスチナ自治区でジェノサイドを続けているのは「ユダヤ人国家」を僭称する植民地主義のシオニストたちである。

暴力を禁じるユダヤ教の伝統にとってイスラエルは、救済の途上の障害以外の何ものでもない――。在カナダの碩学のユダヤ教徒による渾身の批判、緊急出版。

ヤコヴ・ラブキン(Yakov Rabkin)

1945年、旧ソ連生まれ。

レニングラード大学で化学を、モスクワの科学アカデミーで科学史を学んだ後、1973年にソ連を出国。数カ月をイスラエルで過ごした後、カナダ・モントリオールに居を定め、モントリオール大学の科学史および科学社会政治学研究所に在籍、後に同大学歴史学科教授。

科学と政治、科学と宗教の間の、また科学史とテクノロジーの間の相互関係に関する著作活動を行うとともに、ユダヤ教、シオニズムおよびイスラエルに関する業績はとりわけよく知られ、多くの言語で出版されている。

著書に『トーラーの名において――シオニズムに対するユダヤ教の抵抗の歴史』(平凡社2010年。平凡社ライブラリーで再刊予定)

『イスラエルとは何か』(平凡社新書2012年)などがある。