日本と古代イスラエルとの驚くべき一致 その1

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

コメント

ただいまコメントを受けつけておりません。

日本と古代イスラエルとの驚くべき一致 その1

記事が多すぎるので、古いの削除してまとめていきます

(写真、リンクはタコ)。

♣♣

(写真、リンクはタコ)。

♣♣

以下は

からの引用です。

【日本語】 【ヘブライ語】 【訳】

君が代は クム・ガ・ヨワ 立ち上がり神を讃えよ

千代に チヨニ シオン※の民 ※イスラエルの歴史的地名・形容詞

八千代に ヤ・チヨニ 神の選民

さざれ石の ササレー・イシィノ 喜べ残された民よ 救われよ

巌となりて イワオト・ナリタ 神の印(預言)は成就した

苔のむすまで コ(ル)カノ・ムーシュマッテ 全地に語れ

訳だけだと少し分かりにくいので、歌詞風にするなら

「立ち上がり神を讃えよ 神に選ばれしイスラエルの民よ 喜べ残された人々 救われよ 神の預言は成就した これを全地に知らしめよ」といった感じでしょうか。

▼初代天皇『神武天皇』

神日本磐余彦天皇(かむやまといわれひこのすめらみこと)

【日本語】 【訳】

カム 集う、集結or創建、創設

ヤマト 神の民

イワレ ヘブライ人

ヒコ 最初、高貴、高尚

スメラ サマリア(=北イスラエル王国)or栄光

ミコト 王、大王

訳すると「サマリアの大王・神のヘブライ民族の高尚な創設者」。

以上引用終わり。

♣♣

♣♣

同人は、ユダヤ教ラビ(宗教指導者)としての通算10年以上に及ぶ日本滞在経験を基に、執筆家として日本とユダヤ人との交流等に関する数多くの著作の発表や講演を行ってきている。こうした貢献を踏まえて、2014年6月に在ニューヨーク日本国総領事から在外公館長表彰を行った。

対日功績

対日功績

(1)ユダヤ人に対する対日理解の促進

同人は、執筆活動や講演を通じて、米国のユダヤ人に対する対日理解促進のための活動を行ってきた。たとえば著作については、1979年、日本による1930年代におけるユダヤ人受入れ・自治区設立構想に関する著作("The Fugu Plan")を発表し,当時苦難にあったユダヤ人に対する日本の好意的態度を世界に知らしめた。

同人の最近の著作としては、2014年の"Pepper, Silk and Ivory"がある。同著により、明治時代以降の日本の近代化や戦後日本の民主化の過程におけるユダヤ人(ジェイコブ・シフ(日露戦争時の銀行家)やベアテ・シロタ・ゴードン(日本国憲法起草に寄与)など)の貢献等、ユダヤ人と日本人との交流をさらに明らかにした。

また同人は、日本とユダヤ人との交流について、多くのユダヤ系米国人に対する講演も行っている。

(2)日本人の間における対ユダヤ理解の促進

同人は、日本滞在経験をきかっけに日本人とユダヤ人の文化比較等の研究を深め、その成果を踏まえた日本人向けの著作を十数冊発表している。これらは一般の日本人の間における対ユダヤ理解を広める上で重要な役割を果たした。

<< 平成28年 秋の叙勲について>>

♣♣<< 平成28年 秋の叙勲について>>

以下は

からの引用です(リンク切れ)。

■日本人とユダヤ人に奇妙な共通点多数

今年5月14日はイスラエル“再建国”69周年の記念日だった。日本とイスラエルは外交上も密接な関係にあるが、表面的な結びつきだけではなく“日本人の起源はユダヤ人だ”とする「日ユ同祖論」までもが一部の歴史家たちの間で指摘されている。

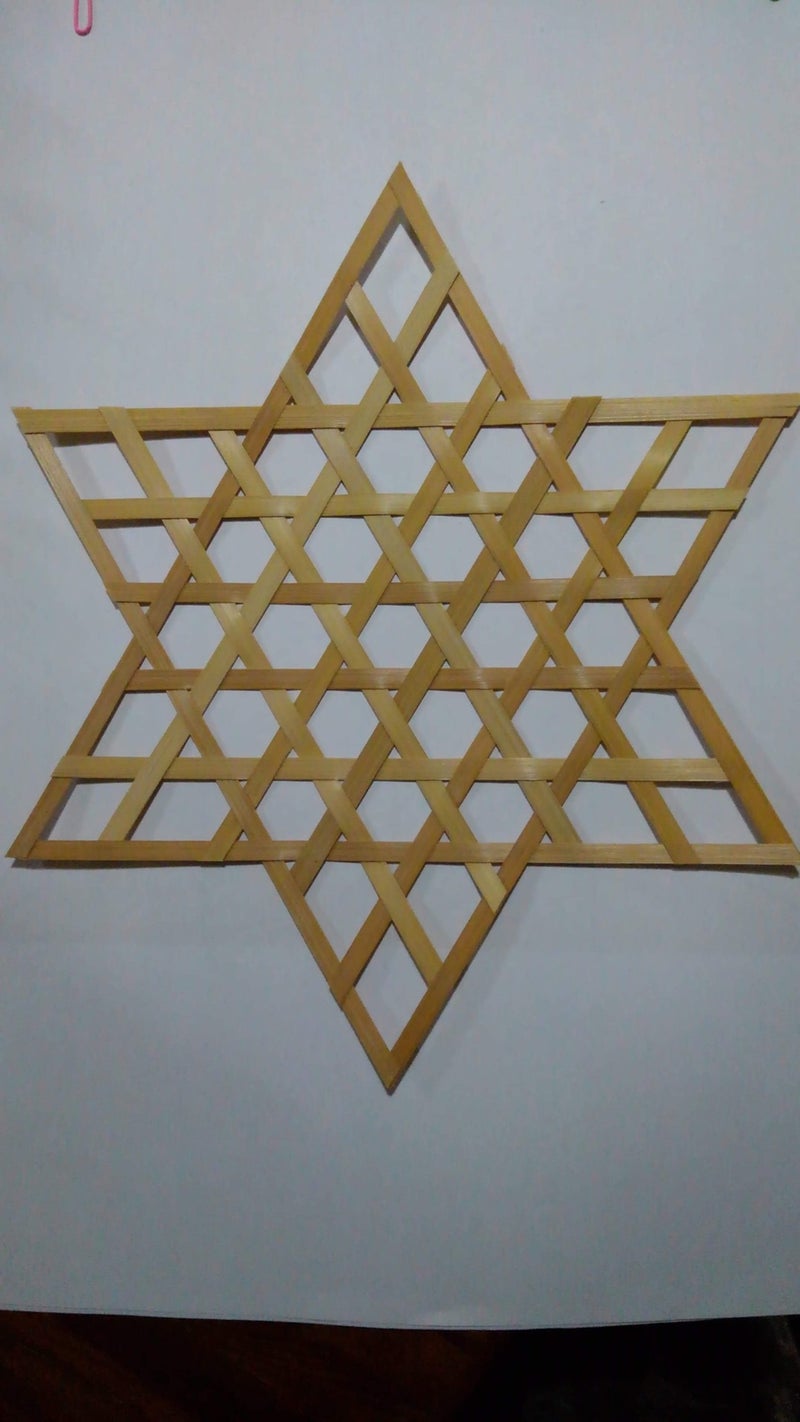

この日ユ同祖論の根拠としては、まず神道とユダヤ教の祭事に数多くの類似が見られること、そして神道における「三種の神器」がユダヤにも存在すること、さらに大和言葉とヘブライ語の共通点、勤勉で真面目だという民族的性質など数々の理由がある。3種の神器 創造図

また、安倍晴明の活躍で知られる陰陽道では、陽の星を五芒星、陰の星を六芒星(ユダヤにおける「ダビデの星」)で表すが、そこにも日ユ同祖論につながる秘密があるのかもしれない。□淡路島にガチの古代ユダヤ遺跡があった!

去る5月14日、淡路島の洲本市(兵庫県)で「淡路菰江(こもえ)古代ユダヤ遺跡奉賛会」が「古代ユダヤ遺跡発掘65周年記念式典」を開催した。そう、同市では1952年10月に地元の歴史研究家・白山義高氏やユダヤ教の大司教・ローゼン氏、さらに日本イスラエル協会会長・小林考一氏らが古茂江海岸を発掘調査しており、ユダヤの印がついた漬物石やダビデの紋章がついた指輪などが次々と出土している。そのため、これを古代ユダヤ遺跡(イスラエル塚)と考え、かつてイスラエルの「失われた10支族」が淡路島を来訪していたと信じる人々も多いのだ。

現在、問題の遺跡には大きな石の蓋があり、中をよく見ることはできないが、周囲には石灯籠が置かれ、鳥居も建てられて神社のようになっている。

現在、問題の遺跡には大きな石の蓋があり、中をよく見ることはできないが、周囲には石灯籠が置かれ、鳥居も建てられて神社のようになっている。

さて、出土した漬物石に刻まれたユダヤの印には、「聖なる波」と読める箇所があると主張する研究家もいる。この研究家によると、「波とは、波に揺られて葦舟(あしぶね)で淡路島に渡ってきたユダヤ人の状況を描写している」という。また、遺跡の状態については「2700年前の形状を備えている。丸い玉子型の形状は、ユダヤ人がお墓として用いる形状。石が小さければ子どもの冥福を祈ったのだろう」とのことだ。2700年前、本当にイスラエルの失われた10支族は淡路島を訪れ、死者を弔うためにこの遺跡を残したのか?

以下略。要参照(古い記事の為リンク切れ)。

以下ウィキペディアより順不同で引用。

現在、日本人の総氏神とされる伊勢神宮であるが、この伊勢神宮の遷座伝承地(元伊勢)の1つが籠神社であり、この籠神社の宮司を代々務めてきたのは海部一族である(海部俊樹元首相の遠い親戚)。

現在82代目宮司を務める海部光彦は最近になって、それまで極秘であった“裏家紋”を公開した。

籠神社の奥の院である「真名井神社」の石碑に刻み込まれた、その裏家紋は、「ダビデ王の紋章(六芒星)」であった。

なお、日本古来の籠目紋は六芒星と同一である。

伊勢神宮暦は他の神社と違って、ヘブライ暦(ユダヤ暦)と一致している。

□獅子と一角獣

皇室や神道において獅子と一角獣は重要な意味を持つが、獅子はユダ族の紋章であり、一角獣は北イスラエル王国の王族であるヨセフ族の紋章である。

京都御所(清涼殿)には天皇家の紋章として、獅子(ライオン)と一角獣(ユニコーン)の紋章があったとされており、天皇の王冠には一角獣が描かれているとされている(『日本固有文明の謎はユダヤで解ける』、徳間書店)。

現在でも京都御所清涼殿昼御座奥の御帳台(天皇の椅子)の前左右には、頭頂に長い一角を持つ狛犬と角のないものが置かれている(『日本名建築写真選集第18巻京都御所』、新潮社の写真)。

天皇の即位に用いられる高御座の台座にも獅子と一角獣(麒麟)と思われる絵が描かれている。

平凡社の『大百科事典』や平凡社の『世界大百科事典』では、狛犬について、「平安時代には…清涼殿の御帳前や…獅子と狛犬が置かれ、口を開いたのを獅子として左に置き、口を閉じ頭に一角を持つものを狛犬として右に置いた」とあり、京都下鴨神社の左の狛犬には角があると記されている。

ただし奈良時代以前のものは、狛犬の左右に違いは無い。なお、ユダヤ系大財閥であるロスチャイルド家も同様のライオンとユニコーンの紋章を持つ(建物の入り口などに二匹の獅子が置かれる例は世界各地にあるが、これは古代イスラエル神殿(ソロモン神殿)の王座の横の二匹の獅子(I列王記10:19)に由来するといわれる。)。(紋章を参照)

□仁徳天皇陵とマナの壷

仁徳天皇陵(大仙陵古墳)は、契約の箱に収められていたユダヤ三種の神器の一つであるマナの壷(pot of manna / jar of manna)を形取ったものではないかとも言われている。

論拠の一つに陵に壷の取っ手とおぼしき膨らみが認められる。

見方によっては鍵穴のようにも見えるが、向きを変えて見ると壷のような形にも見える。

そもそも前方部は台形になった部分であり、後円部とは円形の箇所である(前方後円墳参照)ので、現代の人々が認識している鍵穴という解釈自体が長い時間を経て認識に誤りが生じた可能性がある。

しかし前方後円墳自体は首長墓として各地に点在しており、皇室とだけの関連を見るのは難しい。

□神社神道とユダヤ教の類似点

神社に関する神道(神社神道)とユダヤ教の類似については、例えばマーヴィン・トケイヤー『ユダヤと日本 謎の古代史』(産業能率大学出版 1975年(昭和50年))や『日本・ユダヤ 封印の古代史』(徳間書店)では多くの類似点が指摘されており、以下のような指摘がある。

□神道

神道の儀礼・様式

日本もユダヤも、水や塩で身を清める禊の習慣がある。

ユダヤ教では祭司はヒソプ(ヒソップのこと)という植物や初穂の束を揺り動かす。

これは過越の祭について定めた『レビ記』23:11に基づいており、過越の前にヒソプで子羊の血を門に塗ったことに由来する(『出エジプト記』12:22)。

これに対して、神社の神官も同様に榊の枝でお祓いをする。

ユダヤのメズサ(護符)と日本のお守りは似ている。

□神社の施設の様式

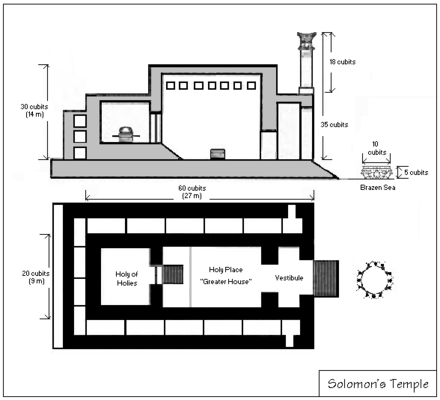

イスラエル民族がエジプトを出て放浪していたころの移動式神殿である幕屋や古代イスラエル神殿(エルサレム神殿)では、入口から、洗盤(水で洗う場所)、至聖所、聖所 と並んでいる。

(タコ注 誰が作ったか分からない図。上が移動式幕屋。bronze laverが祭司が身を清める所。下がソロモン神殿)

(タコ注 誰が作ったか分からない図。上が移動式幕屋。bronze laverが祭司が身を清める所。下がソロモン神殿)

(タコ注 wikiより。Brazen Seaが洗盤、

真ん中の箱が賽銭箱 ※ )

神社においても、入口から手水舎、拝殿、本殿 と並んでおり、構造が似ている。

真ん中の箱が賽銭箱 ※ )

神社においても、入口から手水舎、拝殿、本殿 と並んでおり、構造が似ている。

古代イスラエル神殿は木造建築であり(『列王記』6:9〜)、建築後に賽銭箱が備えられた(『歴代誌』24:8)。

また、幕屋の神殿の内部は赤色だったとされており、神社にも赤色の神社がある(『ユダヤと日本謎の古代史』産業能率大学出版部)。

( ※ 『歴代誌』24:8では「王は命令を出して一つの箱を作らせ、主の神殿の門の外に置かせた。」と有るのでwiki間違ってますね。)

日本の神社の前に置いてある狛犬(こまいぬ)は、犬というよりも獅子であるが、古代ソロモン神殿の前にもライオンの像が置いてあった。ライオンは、ダビデ王統を担うユダ族のシンボルであった。ただし狛犬が設置されるようになったのは遥か後世の飛鳥時代のことである。

伊勢神宮の内宮から外宮に至る参道の石灯眥(石灯籠合計約700基)には、ダビデの星が刻み込まれている(ただし、伊勢神宮の参道の灯籠は第二次世界大戦後に寄贈されたものであり、GHQの指示があったといわれる。元伊勢のものにも同様のものがあるが、これも寄贈されたものといわれている。伊勢神宮の石灯篭は、神宮審議会では、菊の紋はよいがヒマワリの紋はいらないとしたところ、当時の式部官二荒伯爵と森岡善照(元大阪タクシー(株)社長)奉賛会長の主張により入れたが、実はGHQ(連合国軍最高司令官総司令部)からダビデ王の紋とヘロデ王の紋を入れたら許す、との圧力がかかったともいわれている。また、ダビデの星は単純な幾何学模様であり、ダビデ王の紋でもヘロデ王の紋であったことはなく魔術ではソロモンの封印と知られたものである。これは研究者の間では重視されない傾向がある)。

□神社の構造

古代ヘブライ神殿と日本の神社の構造は似ている。

もともと、古代ヘブライ神殿は「幕屋」と呼ばれる移動式であったが、幕屋はその名の通り、周囲を幕や板で囲み、中で神に捧げる祭睚を行なった。

全体ではないが、囲むという概念は日本の神社でも見られ、同様に祭睚は極秘である。

幕屋の中の構造は基本的には聖所・至聖所・拝殿に分かれていて、祭壇には明かりをともす常夜灯があり、脇には手を洗う水盤があった。

有名な古代ソロモン神殿(エルサレム神殿)の前には、お耄銭(賽銭)を入れる箱も置かれていた。

ただし現在のような社殿が整えられるようになったのは、仏教が日本に流入し、寺院に倣って社を建立したことによる。

伊勢神宮の遷宮は、幕屋が移動していたことに似ている。神宮式年遷宮の制度が定められた天武天皇の時代、7世紀頃である。この時代に創建(または再建)された法隆寺の堂宇は、世界最古の木造建築としての姿を今に伝えている。神宮も現在にも残る建物にすることは可能であったと思われる。それをあえて、20年毎に定期的に膨大な国費を投じることとなる式年遷宮を行う途を選んだ理由は、神宮にも記録がないため公式には不明である。

□祭り・神事

諏訪大社では、「御頭祭」(おんとうさい)という、イサク奉献伝承に似るとされる祭りが行われていた。

旧約聖書によると、アブラハムはモリアの地(現在のエルサレム)の山(モリア山)で神から息子イサクを生贄として捧げるよう要求され、アブラハムが神への信仰からイサクをナイフで殺そうとしたところ信仰が明らかになったとして天使から止められるという話がある。

ただし御頭祭についての明確な起源は不明であり、関連した神話伝承も存在しない。諏訪に伝わる多くの神事が狩猟と農耕の融合と考えられており、御頭祭もその一つである。

守屋山(モリア山)が御神体である諏訪大社においても、少年を柱に結び付けて神官が小刀で切りつけようとすると使者が現れてこれを止めるという御頭祭が明治初めまで行われていたとの記述が守谷資料館に残されているとされる(これに似たものとしては、ネパールのジャトラの柱立て祭りがある)。(タコ注 異説)

ただし諏訪神社が守屋山を神体山とした明確な記録は存在せず、神体山にありがちな禁足地でもなく、守屋山自体古くは森山と称していたともされる。

御頭祭の起源について、8世紀ころには行われていたと主張され、さらに古い時代からも行われていたと主張されるが、詳細は不明である。

神事である相撲は、ヤコブと天使の格闘に由来すると主張される。

ヤコブは天使との格闘に勝ったことで、神の使いとしての権限を与えられた。

神道で相撲の由来は『古事記』の建御雷神と建御名方神の力競べにあるとされ、これによって国譲りが確定し、邇邇芸命に地上の支配権が与えられることとなった。

ただし相撲の起源については野見宿禰に求めるとする説もある。

祇園祭に登場する数多くの山車の中には、古代ヘブライで用いられた織様と同じ文様を付けたものが存在している。

京都府 京都市 下京区四条烏丸西入の山鉾「函谷鉾」の前掛けは、旧約聖書の『創世記』の一場面を描いた16世紀末のタペストリーに、中京区室町通六角下ルの山鉾「鯉山」の見送りは、古代ヘブライのダビデ王を描いた有名な図に比される。

(タコ注 コチラも)

以上引用終わり。✷✷

祇園祭りの掛け声 「エンヤラヤー」は、そのままヘブライ語で 「私は主を賛美する」という意味に成ります。

祇園祭りの掛け声 「エンヤラヤー」は、そのままヘブライ語で 「私は主を賛美する」という意味に成ります。

動画エンヤトーラ!祇園祭 山鉾巡行 船鉾(タコ注ノアの方舟の意)

残念ながら1分11秒の所で一回だけですね。

多いのは『ヨーイトセ』の掛け声です。

翻訳ソフトでは、『בהצלחה』=『正常に』という意味に成ります。

発音は残念ながら『ベツハ』ですが

因みにヘブライ語では、文字は右から左に読み書きされます。

さらに、ヘブライ語テキストに組み込まれた英語テキストも左から右に書かれ読まれます。ここは日本とは違いますが。

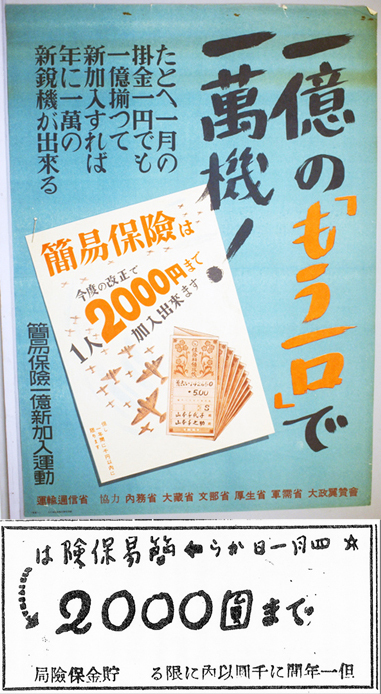

以下の図はコチラから

簡易保険加入を国民に推奨するポスター(上)と、同時期に掲載されたと見られる簡易保険の新聞広告(下)。新聞広告には左右両方の横文字表記が用いられている。ポスターは郵政資料館提供のものだが、掲載日は不明。新聞広告は1944年3月15日「朝日新聞(東京)」に掲載されたもの。

戦時統制下では、右翼や保守主義者により左横書きの排斥運動が発生し、どちらの表記を用いるかが政治的な踏み絵とされていた。(いずれも1943年に掲載された毎日新聞掲載の広告)(タコ注 英数字は現在と同じです)

マンガのコマ進行とセリフの書字方向には密接な関係があるが、当初は形式が定まらずに混乱が見られた。

1923年4月1日から日刊「アサヒグラフ」に連載されたジョージ・マクマナスの「親爺教育」は、連載第1回目(上)と連載第3回目(下)

以下はAIによる概要

日本語は本来縦書きの言語ですが、明治以降に西洋の影響で横書きが広まりました。

当初は左右どちらから書くか明確には決まっておらず、題名や見出しなど短いものは縦書きの伝統もあって「左←右」も広く使われました。

欧米の翻訳文書が大量に出回るのをきっかけに「左横書き」化がはじまり、1952年に「公用文の作成要領」が通達されたことで「右横書き」は姿を消すことになりました。

現在では、新聞、文芸書籍、雑誌、国語系の教科書などで縦書きが使われ、他はほとんど横書きになっています。

以下は自衛隊のPDFファイルより。

以下は自衛隊のPDFファイルより。

「晴明井」

晴明が念力で湧き出させた、悪病難病が治るとされる井戸。今でも飲めます。

「旧・一条戻り橋」

天台宗(空海ですね~)の僧・浄蔵が父を一度だけ生き返したり、源頼光四天王筆頭の渡辺綱が鬼女の腕を切り落とす逸話の有る橋。

また、安倍晴明の父親は蘆屋道満の陰謀により殺されますが、晴明は遺骸を集め生活続命(しょうかつぞくみょう)の法で命を吹き返すという伝承もあります。

「厄除桃」

触るだけで魔除け・厄除けにご利益が有るとされます。

「色神像」

12神将の生まれ変わりの一人。晴明が橋を渡る人の橋占いをさせていたと言う伝承が有ります。

再び以下は

2700年前、淡路島にイスラエルの失われた10支族がやって来た!? 「日ユ同祖論」の決定的証拠を歴史研究家が明かす!

からの引用です(リンク切れ)。

□年中行事・慣習

生後30日ごろに、

赤ちゃんを神社(神殿)に初詣でさせるお宮参りの習慣は、日本とユダヤにしか見られないものである。

「人であれ、家畜であれ、主にささげられる生き物の初子はすべて、あなたのものとなる。ただし、人の初子は必ず贖わねばならない。また、汚れた家畜の初子も贖わねばならない。初子は、生後一ヶ月を経た後、銀5シェケル、つまり1シェケル当たり20ゲラの聖所シェケルの贖い金を支払う。」(民数記18:15−16)

□正月の鏡餅

ユダヤ人の宗教的な行事で、日本と最もよく似ているのは過越(すぎこし)祭である。

過越祭(ペサハ)は、ユダヤ教でいう新年の祭りで、ユダヤの祭日のうちで、最古かつ最大のものである。

その日は日本の年越しと同じように、家族で寝ないで夜を明かす。

更に、過越祭の日だけは普段と食べるものが違っていて、普段はふっくらとしたパンを食べるのであるが、この日に限って、「種なしのパン(マッツォ)」を食べる。

この種なしパンは日本でいう「餅(モチ)」に当たる。

しかも、ユダヤ人は丸く平べったい種なしパンを祭壇の両脇に重ねて供えるのだが、これは日本の鏡餅に類似している。

過越祭は全部で7日間と規定されており、これも日本の正月の期間と同じである。

過越の夜に種なしパンと苦菜を食べたように、代々どこに住もうとも守らなければならない不変の定めとして過越の祭(ペサハ)を祝わなければならないとされている。

過越の祭では、家の中から酵母がなくなるよう直前に掃除を行い、正月の14日の夕方から7日間にわたって種(酵母)のないパン(Mthth/MthH: マッツァー:発酵させないパン)を食べ、苦菜を添えて食べなければならないとされている。

1日目と7日目は仕事をしてはならない(『出エジプト記』12:1〜/『レビ記』23:1〜)。

これに対して日本では年末に大掃除を行い、旧暦1月15日(1月15日 (旧暦))は小正月であり、発酵させないパンであるモチを食べ、その後、正月の7日に七草粥を食べる。

ユダヤ人は丸く平べったい種なしパンを祭壇の両脇に重ねて供えるが、これは日本の鏡餅に類似している。

□赤い(朱塗りの)鳥居

トリイ(鳥居)は、ヘブライ語アラム方言で門という意味であり、神社のトリイは過越の前にヒソプで羊の血を塗った門を意味すると主張される(トリイの起源については、インドの仏舎利塔の前に建てられたトラーナとする説や中国の陵墓の前に建てられた華表とする説などもある)。(久保『神道の中のユダヤ文化』では、門はヘブル・アラム語で「タラア」とされている。)

ユダヤ人の過越祭(ペサハ)は、モーセによる“エジプト脱出事件”(紀元前1290年)にルーツを持っているが、同じく、日本の年越しや鳥居も、この大事件にルーツを持っていると考えられる。

モーセは、かたくなな心を持つエジプト国王ラムセス2世に、ヘブライ奴隷集団の脱出を認めさせるため、一種の“魔術競争”をしたのであるが、エジプト脱出前日に“殺戮の天使”がエジプト全土に襲いかかって来た。

その時、モーセは、ヘブライ人たちに神の災いに合わないように、玄関口の二本の柱と鴨居に羊の血を塗らせ、災いが静かに通り過ぎるまで家の中で待つように指示したのであるが、これこそが赤い(朱塗りの)鳥居のルーツであり、年越しのルーツであるとされる。

□契約の箱と神輿

古代ユダヤの聖櫃(アーク)と日本の神輿(みこし)は、良く似ている。

ヘブライの秘宝、「契約の聖櫃(アーク)」は、現在に至るまで行方不明であるため、「失われたアーク伝説」として、広く公式に知られている。

アーク(聖櫃)とはモーセが神から授かった「十戒石板」(モーセの十戒)を保管するための箱で、全体に黄金が貼られており、『旧約聖書』の『出エジプト記』には、そのアークの作り方が克明に記されているのだが、その記載を見る限り、日本の神輿(みこし)にそっくりである。

アークの上部には2つのケルビムの像が羽を広げて向かいあっているが、日本の神輿も金で覆われていて、神輿の上には鳳凰(ほうおう)と言われる鳥が作られており、大きく羽を広げている。

アークの下部には2本の棒が貫通しており、移動するときには、レビ族が肩にかつぎ、鐘や太鼓をならして騒ぎ立てた。

しかも、かつぐための2本の棒は絶対に、アークから抜いてはならなかったように、神輿の棒も抜かれることはない。

祭りが終わった後も、棒を差し込んだまま保管されているのである。

このように、日本の神輿と聖櫃(アーク)との類似性は高い。

□その他

日本の神道の天地創造においては、三位一体の唯一神信仰(唯一神教)であったことが複数の神道研究家[誰?]により明らかにされているが、この三位一体信仰は、キリスト教における三位一体(ヤハウェ・イエス・聖霊)の位置と極めて似ている。

なお天之御中主神は創作された神とする説もある。

伊勢神宮の奉納太鼓のことを「シオン太鼓」と言うが、読み方だけが伝承されており、由来が不明となっており、シオンに由来している可能性がある。

なお近年「神恩太鼓」と呼称されるが当て字である。

ユダヤ人は食事の前、トイレのあと、教会堂の入り口で手を洗うなどの習慣がある。日本人も神社を詣でる前には、必ず入り口で禊として手を洗う。

ユダヤ人は日本人と同じように、まず体を洗ってから風呂に入る。

ユダヤ人以外の西欧人はバスタブの中で体を洗う。

しかし日本において入浴の習慣が一般化したのは極々近代のことであるという説があるが全くのデタラメで、山河が多い火山国の日本では12000年〜2万年以上前から入浴習慣があり、お風呂は16500年前の世界最古の縄文土器が作られた辺りからの習慣で日本が一番古い。

『レビ記』23:33〜では、7月15日は収穫祭ないし仮庵の祭とされる。

ただし、『列王記』12:32では北王国では8月15日を祭の日にしたとされている。これに対して日本では、7月15日 (旧暦)は祖霊祭(たままつり)ないしお盆であり、8月15日 (旧暦)は十五夜である。

□古代イスラエルの失われた10支族

ルベン族

シメオン族

ダン族

ナフタリ族

ガド族

アシェル族

イッサカル族

ゼブルン族

ヨセフ族

エフライム族

マナセ族

失われた10支族とは、古代イスラエル12部族のうちユダヤ民族の直系の祖のユダ族・ベニヤミン族・レビ族 を除いたものをいう。(タコ注 北イスラエル)

南王国ユダの2支族とはユダ族・ベニヤミン族で、これにレビ族を加えた3部族がユダヤ民族の直系の祖となったとされる。

実際には南王国には2部族でなく3部族が存在したわけだが、上記の通りレビ族は数えないのが慣例であるため「2部族」と呼び習わしている。

ただし『歴代誌』によるとバビロン捕囚から帰還の時点でエフライムやマナッセの各部族は残存しており、エルサレムに住み着いたという。

彼らの系譜は書かれていないが、同書の下巻にユダがアサ王統治下の頃、「ユダとベニヤミンのすべて、および彼らとともに住んでいたエフライムとマナセとシメオンの人々」というくだりがあるので、この頃にはすでにユダに上記の2部族とシメオン族もいたということになる。

なお、バビロン捕囚から帰還後は、多数派のユダ族と祭司としての役目を任されたレビ族以外は各部族としてのアイデンティティを失い、ユダ族に同化されたらしく、これ以後は「ユダヤ人」、「レビ人」という言い方は残っているが他の部族の呼称が出てこなくなる。

なお、『列王記』では南北分裂のきっかけになったとされる預言者アヒヤの「あなた(ヤロブアム)に10部族を与えよう。彼は(中略)1つの部族をもつであろう。」

「その10部族をあなた(ヤロブアム)に与える。その子には1つの部族を与えて」という説明や、同書の第12章第20行でも「ユダの部族のほかはダビデの家に従う者がなかった」という説明のくだりから、そもそも分裂は「10と2」ではなく「10と1」であったことが分かる。

□失われた10支族の行方

以下に挙げる4説は伝承または仮説として立てられたもののうち、イスラエル政府によって比較的有望とされた説であるが必ずしも10支族だけを問題とした説ではない。

また、いずれも通説には至っていない。

一部はアフガニスタンに。パシュトゥーン人には、ヨセフ族(エフライム族+マナセ族)の末裔という伝承をもつ部族がいる。10支族はメディア(今のイラン)を経由して東に逃れたという説があり、その地はスキタイ人と同系のサカ族または月氏族が居住し、現在のアフガニスタンの一部を含むものであった。

一部はエチオピアに。イエメンを経由して、ヨセフ族(マナセ族、エフライム族)がアフリカに入ったもの。イスラエル建国後にエチオピアから相当数が移住したが、それ以前には多くのユダヤ人が居住していた。

一部は中国に。宋代まで開封にはユダヤ人の街が存在した。また中国の回族のうち、かなりの部分が古代ユダヤ人の末裔が改宗したものではないかという説もある。(開封のユダヤ人参照。)

一部は日本に。詳しくは、日ユ同祖論を参照。

大陸からの帰化氏族である秦氏が古代イスラエル人の失われた10支族ではないかという説。一時は国際的にも有名だった説である。失われた10支族のうち、第9族エフライム族、第5族ガド族、または第7族イッサカル族の数人が、日本に移住したという説がある。

なお、日ユ同祖論でいうユダヤ人とは、有色人種としてのユダヤ人(セファルディム)を想定したもので、当時の古代イスラエル人は有色人種であったとされ、白人ユダヤ人(ヘブライ語でドイツを意味するアシュケナジム)は8世紀頃、ハザール人のユダヤ教への改宗によってユダヤ人を名乗ったのではないかという説もある。

ユダヤ人に多いY染色体ハプログループJ系遺伝子は白人にも有色人種にもみられるため、イスラエルの氏族に白人系と有色人系があったのではないかという説もある。

以下に挙げる7説は学術的な検証という意味では上記の説以上に問題があるとされるが参考までに列挙する。

一部はインドのカシミール地方に。カシミール地方にキリストの墓とモーセの墓と言われるものがある。

一部はインド東部に。マナセ族の末裔と称するブネイ・メナシェという人々がいる。

一部はミャンマーに。

一部は朝鮮 に。

「日ユ同祖論」の一種であるが、富山県には塩谷(しおんたん=シオンの地)という地名が残されており、周辺住民の顔は日本人よりも彫りが深く目が鋭い人達がそうでないかと言われた(富山では谷を「タン」と読み、「ヤ」と読む場合は屋の字に置き換えられている。

県東部にはアイヌや朝鮮・中東の言葉も見受けられる)。

また、かつて北海道の先住民族アイヌ人は、周囲の諸民族とは異なるヨーロッパ人的な風貌のために、古代イスラエル人の末裔だと思われていたこともあった。

一部はイギリスに。経緯不明のユート人はエフライム族、またはダン族であると言う説。

一部は新大陸(アメリカ)に。ミシシッピ文化を作った民族・マウンドビルダーはアメリカ先住民の祖先であることが明らかになっているが、19世紀にはマウンドビルダーの正体は謎であり、アメリカに渡った10支族がこれらの遺跡を築いたマウンドビルダーなのではないかとする説もあった。日ユ同祖論と同じガド族である。

以下はWikipedia

日ユ同祖論から

□皇室神道とユダヤ教の類似

大化の改新の詔

大化の改新は、モーセのトーラーと類似点がある。ヨセフ・アイデルバーグ『日本書紀と日本語のユダヤ起源』(徳間書店)等では以下のように述べられている。

神道の祭司一族であった中臣氏が主導して、専横する仏教派の蘇我氏を滅ぼし、このとき蘇我氏の放火によって全朝廷図書が焼失しつつも、神道を一時的に復興させたのが大化の改新(645年)である。

大化の改新から大宝律令(701年)(神祇令)制定にかけては唐の文化を吸収しつつ神道の復興と制度化の過程であり、大化の改新の内容は、当時における神道の重要事項が中心であったと推測されるが、その内容は旧約聖書と類似している。

日本で元号として初めて定められた大化は、ヘブライ語のthQWH(tikvah)「希望」(現イスラエル国歌:H・thQWH:その・希望)と似ている。ただし似ているだけである。大化は書経や漢書といった中国の書物からの引用であり、これを根拠とするには証拠能力に欠けている。

大化は皇極天皇の4年目の7月1日 (旧暦)に始められたが、ユダヤ暦(古代の教暦ではなく政暦)では7月(ティシュリー グレゴリオ暦では9月から10月)1日はローシュ・ハッシャーナー(新年祭)で1年の始まりにあたる(「第七の月の一日は…聖なる集会の日としなさい」『レビ記』(23:24))。

大化政府は7月14日 (旧暦)に神々に捧げる捧げ物を集めたとあり、ユダヤ教での仮庵の祭りは7月15日(ユダヤ暦では日没が1日のはじまりであるためグレゴリオ暦では7月14日の夕方18時頃)から始まる。

改新の詔の「男奴隷と女奴隷の間に生まれた子は女奴隷側のものとする」は、『出エジプト記』(21:4)と同じである。

また、詔での、土地の分配を家族の人数に応じて行うことと『民数記』(26:54)、親族の死についての断髪等の禁止と『レビ記』(21:5)、借り物に関して賠償すべき場合を限定した定めと『出エジプト記』(22:13)も同様である。

(日ユ同祖論は続きますが(:^^) 字数制限で一旦ココで打切り。)

PR