再度

敵を知り己を知れば百戦危う前半に追記です。

♣

□修験道

ユダヤ教徒は祈りの際に黒い小箱(ヒラクティリー、en:Phylactery、別名、テフィリン、en:Tefillin)を額に結びつけ羊の角笛ショーファールを吹くが、山伏も黒い小箱(頭襟)を額に結びつけ角笛に似た形の法螺貝を吹く点で、非常に類似している。

このような類似性は、世界中のどの民族、宗教にも見られず、ただ、ユダヤ教徒と日本の山伏との間にのみ、存在する。

山の神といわれる

天狗の像は兜巾をつけてしばしば虎の巻を持ちそれを修行者に授けるといわれるが、イスラエルの民はシナイ山でヤハウエからトーラー(十戒(律法)が刻まれた石板)を授かった。

古代ヘブライの祭睚レビ族は、みな白い服装をしていた。非常にゆったりとした和服のような服で、そで口には「リンネ」と呼ばれる房が4つ付いていたヒラクティリーを使用していた。

彼らの姿は、まさしく神道の神官や修験道の山伏のような姿をしていたのである。

ユダヤ人が羊の角から作る笛ショーファーと山伏の吹く法螺貝は、音色が似ている。日本では羊の角が入手出来なかったので、似た音の出る法螺貝で代用したという説がある。

動画

動画

動画

天狗の里

鞍馬寺源義経はココで天狗に武芸を習いました。

□沖縄

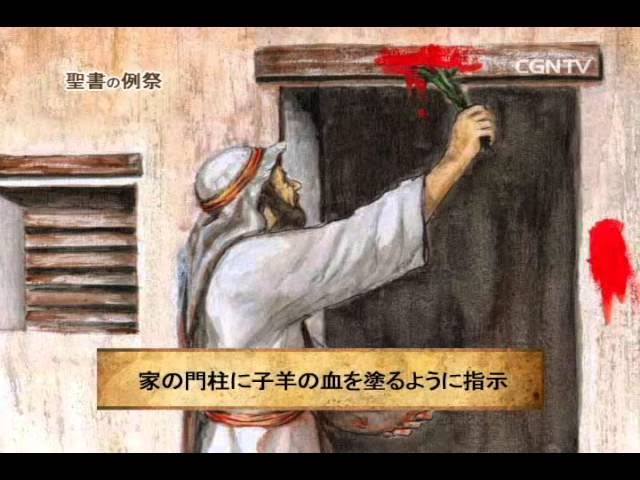

ユダヤ人は過越の祭り(

ペサハ)を行う。イスラエルの民が奴隷状態にあったエジプトから脱出するにあたり、これを助けるため殺戮の天使がエジプト人の家々の長男を殺してまわるという事件があった。

その際、イスラエルの民は羊の血を塗ってイスラエル人の目印として天使をやり過ごして避けた。

古い都市のエルサレム

イスラエル共和国のシオン門

その後この羊を焼いて食べたとされる(『出エジプト記』12:22)。過越の祭はこれを祝うものである。

これに対して特に琉球では

看過という風習がある(『沖縄大百科事典』沖縄タイムス社)。

なお、

琉球の墓は横穴式で白く塗られ(亀甲墓中国と同形式)、ユダヤ式の墓(マタイ23:27)に似ているとされる。

沖縄の掘込墓群(丘陵崖面を掘り込む)

以下は

から抜粋。

投入堂(なげいれどう)は、鳥取県東伯郡三朝町にある木造建築物。

三佛寺の奥院として、三徳山北側中腹の断崖絶壁の窪みの中に建造された懸造(かけづくり)仏堂で、平安時代の密教建築の数少ない現存遺例である。

日本建築史上、他に例を見ない特異な建造物であるとともに、屋根の軽快な反り、堂を支える長短さまざまな柱の構成など、建築美の観点からも優れた建築物であり、日本の国宝に指定されている。険しい登山道(行者道)を登った先の、文字通り絶壁の中に建ち、その上方は岩壁がせり出して天井のようになっている。

「日本一危険な国宝」の異名をとり、参拝者は堂を斜め上方に見上げる地点までは立ち入ることが出来るが、崖を登って近付くことは滑落事故が発生する恐れがあるため、原則として禁止されている。

「投入堂」の名は、慶雲3年(706年)、三仏寺の開祖とされる役小角が蔵王権現などを祀った

仏堂を、法力でもって

平地から山に投げ入れた

という伝承に由来する。

現状の投入堂はほとんど装飾的要素が見られず、かつては素木造の仏堂と見なされていた。

しかし、2003年から2006年にかけて実施された屋根葺き替えなどの保存修理工事に際して、堂の周囲に組まれた工事用の足場を利用して建物の調査(1915年の修理で交換され再用されなかった古材の調査を含む)を行った窪寺茂は、投入堂は、柱、長押、垂木などの構造材や扉が赤色に、壁、身舎の天井格縁、天井裏板などが白色に塗られていた痕跡があることを確認したほか、打越垂木(母屋から向拝柱の上に架け渡した垂木)の古材についても、木口に文様の痕跡が残り緑青も検出されたことから、往時は銅製透かし彫りの鍍金飾金具が取り付けられていたと推定している。

懸造の建造物は日本全国に多数あるが、投入堂は年代の古さや非常に軽業的(アクロバティック)な立地から、京都の清水寺本堂と並ぶ懸造建築の双璧と評される。

磯崎新、

安藤忠雄、

土門拳ら多くの有識者から重要な日本建築と評価されており、2001年6月1日より、投入堂の所在する三朝町や鳥取県の主導で、投入堂を含む一帯のユネスコ世界遺産への登録を目指す活動が開始された。

2006年に文化庁が暫定リスト記載候補を公募した際には、他の23件とともに提案書が提出されたが、審議にあたった世界文化遺産特別委員会は翌年「継続審議」と決定した。

岩窟中に建てられた仏堂は他所にもあり、

不動院岩屋堂(鳥取県八頭郡若桜町、重要文化財)と

龍岩寺奥院礼堂(大分県宇佐市、重要文化財)が三仏寺投入堂とともに「日本三大投入堂」に括られている。

また、高知県高岡郡越知町南ノ川にある聖神社の社殿は断崖の窪みの中に建ち、「

土佐の投入堂」と称されている。

同社殿は1879年の改築記録が残るものの創建年代は不詳だが、立地状況からして修験道とも関係があったと推測されている。

以上引用終わり。

投入堂は険しい登山道(行者道)のみによりアクセス可能な山上区域内(区域末端)に所在する。このため、同堂への参拝には本堂裏手に設置されている登山事務所で入山手続きを済ませる必要がある(受付時間は8:00-15:00)。この際、寺側による靴と服装のチェックを受けることになっている。

三仏寺は、投入堂への入山はあくまでも観光ではなく修行であるとしており、拝観料とは別に登山事務所で入山料を支払い[28]、入山届に記入した上で「六根清浄」と書かれた輪袈裟を借用して首にかけ、すぐ裏にかかる宿入橋から行者道を登ることになる。そして、下山時には登山事務所で輪袈裟を返納すると共に、下山時間を入山届に記入してもらうことで、入山者の下山の確認を行い、不慮の事故に備えている。

事故防止の観点から、1人での入山は禁止されている。1人で来た場合は同様の者とペアを組み入山する。

投入堂へ向かう行者道は非常に険しく、本格的な登山用の装備が必要である。

そのため、登山に不適当な服装や靴を着用している者は入山を断られることがあり、特に女性のスカート姿は厳禁で、スラックスも望ましくないとされている。

また、靴では底面にスパイクを付けたものについても、行者道や木の根の損傷防止の観点から禁じられている。

寺側では、投入堂への参拝に際し、動きやすい服装に登山に適した靴の着用、更に荷物をリュックサックに纏める等して両手を使える状態にすることを要求しているが、更に手袋(軍手)やタオルも準備しておくことが望ましいとされている。

行者道で使用する靴について、寺側では金具の付いていない登山用シューズの使用を推奨しているが、深い溝のついたゴム底を備えた靴であっても可である模様。

登山事務所では、登山に適しない靴を履いて来た参拝者のため、草鞋を販売している。

なお、行者道には水分補給のための水場は無く、水筒等の装備が望ましいが、トイレも無いため、水分を摂り過ぎるのはよくない点にも注意が必要である。

登山事務所には飲料の自動販売機、トイレが備え付けられている。

より抜粋。

いくつかの文献では実在の人物とされているが生没年不詳。

人物像は後世の伝説も大きく、前鬼と後鬼を弟子にしたといわれる。

天河大弁財天社や大峯山龍泉寺など多くの修験道の霊場でも役小角・役行者を開祖としていたり、修行の地としたという伝承がある。

役行者は、鬼神を使役できるほどの法力を持っていたという。左右に前鬼と後鬼を従えた図像が有名である。

ある時、葛木山と金峯山の間に石橋を架けようと思い立ち、諸国の神々を動員してこれを実現しようとした。

しかし、葛木山にいる神一言主は、自らの醜悪な姿を気にして夜間しか働かなかった。そこで役行者は一言主を神であるにもかかわらず、折檻して責め立てた。

すると、それに耐えかねた一言主は、天皇に役行者が謀叛を企んでいると讒訴したため、役行者は彼の母親を人質にした朝廷によって捕縛され、伊豆大島へと流刑になった。

こうして、架橋は沙汰やみになったという。

役行者は、流刑先の伊豆大島から、毎晩海上を歩いて富士山へと登っていったとも言われている。

富士山麓の御殿場市にある青龍寺は役行者の建立といわれている。

また同様に島を抜け出して熱海市の東部にあたる伊豆山で修行し、また伊豆山温泉の源泉である

走り湯を発見したとされる。

また、ある時、日本から中国へ留学した道昭が、行く途中の新羅の山中で五百の虎を相手に法華経の講義を行っていると、聴衆の中に役行者がいて、道昭に質問したと言う。

『続日本紀』

小角の生涯は伝承によるところが大きいが、史料としては『続日本紀』巻第一文武天皇三年五月丁丑条の記述がある。

役小角にまつわる話は、やや下って成立した『日本現報善悪霊異記』に採録された。後世に広まった役小角像の原型である。荒唐無稽な話が多い仏教説話集であるから、史実として受け止められるものではないが、著者の完全な創作ではなく、当時流布していた話を元にしていると考えられる。

『日本霊異記』が書かれたのは弘仁年間(810年 - 824年)であるが、説話自体は神護景雲2年(768年)以降につくられたものであろうとされている。

役行者信仰の一つとして、役行者ゆかりの大阪府・奈良県・滋賀県・京都府・和歌山県・三重県に所在する36寺社を巡礼する役行者霊蹟札所がある。

また、神変大菩薩は役行者の尊称として使われ、寺院に祀られている役行者の像の名称として使われていたり、南無神変大菩薩と記した奉納のぼりなどが見られることがある。

日本生まれの役行者に対し、そもそもがサンスクリット語のマントラの訳語である真言がつけられるのは考えにくく、聖護院(本山修験)などでは光格天皇より与えられた諡号を使い下記のように唱える。

「南無神変大菩薩(なむ じんべん だいぼさつ)」

宗派によっては下記の真言と定めているところもある。

「おんぎゃくぎゃくえんのうばそくあらんきゃそわか」

石鎚山法起坊では下記のように唱えられる。

「おん びらびら けんびら けんのう そわか」

御嶽信仰では下記のように唱えられる。

「おん ちょうちょう ころこ」

♣♣♣

より。

ラドン含有、世界屈指のラジウム泉を

ご堪能ください。

夜入ると気持ちいい〜〜〜

ただし、脱衣所に虫が飛びまくる時期があるので、こうゆうの必須(電源今でも無いはずですんで)。

たまにお婆ちゃん入ってます。

水着不可は観光協会に聞いてね(タコは知らん)。

情緒の有る温泉街

三朝温泉の夜散策では、ホタル観賞や和紙灯り、レトロな街並みなどを楽しむことができます。

『

あわら・三朝温泉と丹後半島 涼なる日本海 列車でつなぐ絶景と美食 4日間』<ご夫婦限定>

往復新幹線グリーン車・ペアシート 3泊目は弊社Sランクホテルの名旅館

海の上を走る絶景のローカル列車 京都丹後鉄道

清風荘・夕食_劇場型ブッフェ

三朝薬師の湯 万翠楼

三朝薬師の湯 万翠楼 大浴場

新大阪〜倉吉駅(1日36便)

スーパーはくと 8.090円

乗り継ぎ3回 9.510円

乗り継ぎ1回 8.090円他

阪神高速〜中国自動車道〜中国縦貫4.700円

約3時間〜3時間30分

蟹とか河豚とか特に無し(山下りて海沿いに出んと。境港は紅ズワイガニ漁獲量日本一)。

冬場は鳥取県ブリですね~

夏は鮎、二十世紀梨

メロン、ぶどう、スイカもよろし

食パラダイス鳥取県